Rwanda: trente ans après le génocide des Tutsis, des ex-casques bleus africains retournent à Kigali

Le 21 avril 1994, la mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (Minuar) est réduite de façon drastique. Alors que les massacres contre les Tutsis s’intensifient, la grande majorité des effectifs quittent le pays. Mais certains contingents de casques bleus et d’observateurs militaires, surtout africains, décident d’y rester. Ces derniers, ayant choisi de rester pour protéger les civils quand la communauté internationale se retirait, se sont rendus à Kigali 31 ans plus tard.

Publié le :

3 min Temps de lecture

Avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud

Trente-et-un ans plus tard, un groupe de ces anciens officiers s’est rendu à Kigali jusqu’au 20 août, à l’initiative d’Aegis Trust et du centre Isōko pour l’Humanité. Ils se sont notamment rendus au célèbre hôtel des Mille Collines, dirigé à l’époque par Paul Rusesabagina, où plus d’un millier de personnes s’étaient réfugiées.

Dans les couloirs de l’Hôtel des Mille Collines, les souvenirs remontent pour le major ghanéen Peter Sossi : « Il y avait tellement de tension. Quand on montait dans le bâtiment, on pouvait voir les gens allongés dans les couloirs, les escaliers, partout. Par empathie, je me sentais très mal de nous (les Nations unies) voir partir, donc je suis resté et j’ai fait de mon mieux. Je suis content de ce qu’on a fait et d’avoir fait le choix de rester, et d’avoir fait quelque chose pour l’humanité. »

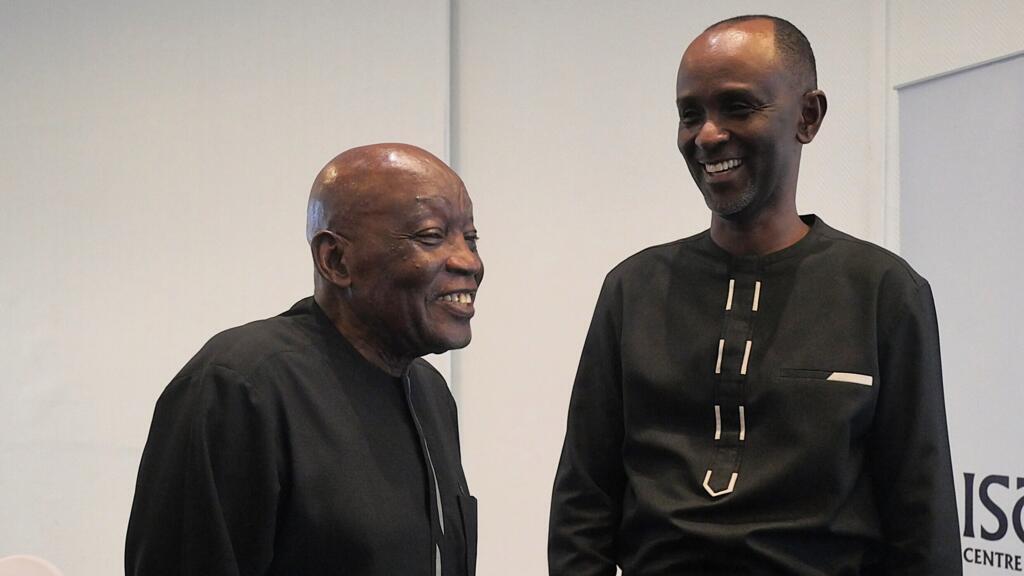

Pendant le génocide, les Casques bleus restants étaient présents sur certains sites, notamment à l’hôtel dans lequel ils ont organisé fin mai 1994 l’évacuation des réfugiés vers des zones contrôlées par le FPR. Le major-général Clayton Yaache se souvient : « J’étais heureux de rencontrer certains des survivants. Pour nous, ce n’était pas juste d’abandonner ces personnes au moment où ils avaient le plus besoin de nous. Le Ghana pensait qu’on devait tout faire pour les protéger. Aussi petit que cela puisse paraître, nous avons accompli quelque chose, et nous en sommes très fiers ».

Pendant leurs retrouvailles, vétérans et survivants des Mille Collines partagent leurs souvenirs personnels. Un moment particulier pour le rescapé Eric Eugène Murangwa. « C’est incroyable d’être dans la même pièce qu’eux. Sans eux, il y a de grandes chances que cet hôtel aurait été attaqué, et je ne pense pas qu’on aurait été évacués. Donc c’est sans aucun doute grâce à eux qu’on est encore là aujourd’hui. »

À lire aussiGénocide des Tutsis au Rwanda: 30 ans après, les quatre clés de l’opération militaire française Turquoise

Le capitaine sénégalais Mbaye Diagne, mort à Kigali, continue de marquer les esprits

Parmi les Casques bleus qui avaient choisi de rester, la mémoire du capitaine sénégalais Mbaye Diagne occupe une place à part. Observateur militaire pour l’Organisation de l’unité africaine (OUA, l’ancêtre de l’UA) puis officier de la Minuar, il a multiplié les opérations de sauvetage, parfois seul. Cela pour mettre à l’abri des centaines de civils menacés par les génocidaires, jusqu’à sa mort le 31 mai 1994, tué par un obus à Kigali.

Son courage est depuis reconnu par l’ONU à travers une médaille portant son nom, aux côtés de celle de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général des Nations unies. Une statue a aussi été inaugurée à Dakar en son honneur. Le général de brigade sénégalais El Hadji Babacar Faye était avec lui au Rwanda.

Le capitaine Mbaye Diagne n’est pas simplement mon compatriote. C’était mon ami. (…) Nous avions choisi de rester, et Mbaye avait choisi de rester. (…) Il a vraiment pris des risques et il a payé le prix fort. (…) C’est un héros international. Être honoré au même rang qu’un secrétaire général de l’ONU, c’est le maximum de reconnaissance. Et il le mérite.

Le général sénégalais El Hadji Babacar Faye rend hommage à Mbaye Diagne

Après le retrait de la Minuar le 21 avril 1994, la plupart des effectifs à avoir poursuivi leurs missions de protection au Rwanda étaient africains, en particulier les contingents ghanéens et tunisiens.

À lire aussiTrente ans du génocide des Tutsis: le Rwanda commémore un passé dont «il faut tirer les leçons»