Présidentielle en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara, un technocrate devenu pilier de la politique

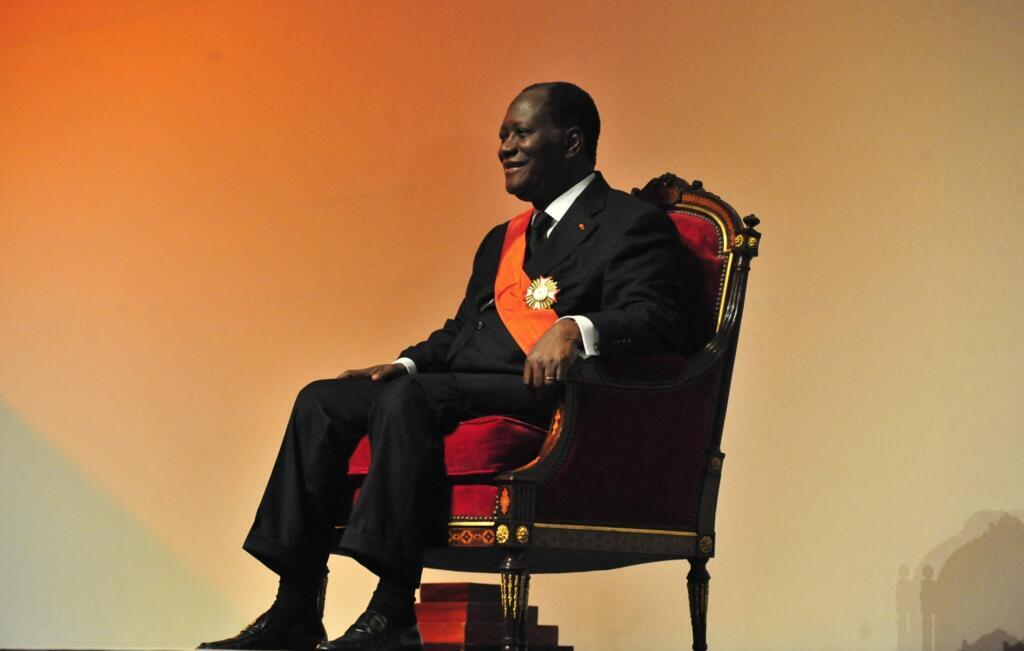

À la tête du pays depuis avril 2011, Alassane Ouattara brigue un 4ᵉ mandat. Mais comment cet économiste qui a fait carrière comme fonctionnaire internationale a-t-il pu s’imposer comme un poids lourd de la politique ivoirienne ces trente dernières années ? Portrait.

« Humanisme », « rigueur » et « sens de l’écoute » : les collaborateurs d’Alassane Ouattara ne tarissent pas d’éloge sur l’actuel président. Pourtant, avant d’être un fin stratège politique, Alassane Ouattara est avant tout un technocrate, un passionné d’économie.

Né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, dans le centre de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara est issu d’une famille modeste de Kong, ancienne ville marchande dans le nord. Après des études au Burkina-Faso et aux États-Unis – sanctionnées d’un doctorat en économie –, Alassane Ouattara fait carrière comme fonctionnaire international.

D’abord à Washington, où il devient l’un des tout premiers Africains au sein du Fonds monétaire international (FMI), comme directeur du département Afrique. Puis ensuite à Dakar, où il prend la direction de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Là, il met en œuvre une réforme monétaire et administrative, en y recrutant, notamment, de nombreux jeunes cadres africains.

À lire aussi notre portrait de 2011Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara, l’un des politiciens qui a soulevé le plus de passions contradictoires dans le pays

Reconnu comme un fin connaisseur de l’économie africaine

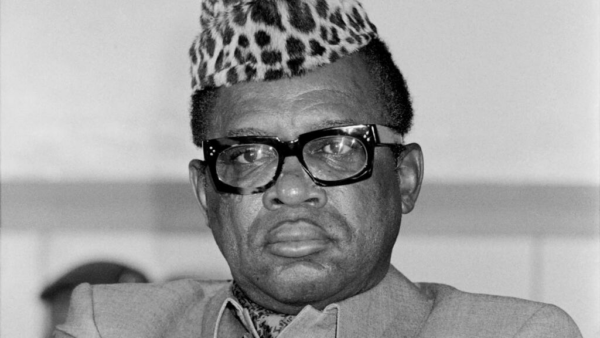

Jusque-là rien ne semble destiner le fils aîné de la famille Ouattara, à une quelconque carrière politique. « Il gravi les échelons au FMI, il est tranquille jusqu’à ce que Félix Houphouët-Boigny [premier président de la République de Côte d’Ivoire de 1960, NDLR] le repère », raconte une source dans son entourage.

Alassane Ouattara se forge une réputation d’économiste compétent, fin connaisseur de l’économie africaine. Il est, à ce titre, « régulièrement consulté par le président pour des conseils afin de résoudre la crise économique liée à la suspension du paiement de la dette ivoirienne », se souvient un vieux militant.

En 1989, la Côte d’Ivoire traverse une crise profonde. L’État frôle la cessation de paiement, la colère populaire enfle et Félix Houphouët-Boigny, le « père » de l’indépendance, cherche des solutions. Il créé alors un Comité interministériel chargé de piloter un plan de stabilisation et de relance. À sa tête, il nomme Alassane Ouattara, jusqu’alors gouverneur de la BCEAO.

Le fonctionnaire international vient ainsi de faire ses premiers pas en politique grâce à ses compétences en matière d’économie. Ouattara parvient, avec l’aide de Charles Konan Banny, alors directeur de l’agence nationale de la BCEAO, à obtenir des accords avec le FMI.

À lire aussiCôte d’Ivoire: les grandes dates de l’histoire politique

Le Premier ministre d’Houphouët-Boigny

À la faveur d’une révision de la Constitution, qui instaure le poste de Premier ministre, Ouattara se voit propulsé à la tête du gouvernement, le 7 novembre 1990. Pour couronner le tout, Félix Houphouët-Boigny l’impose, quelques mois plus tard, comme numéro deux du PDCI, au cours du 9ème Congrès ordinaire du parti.

Mais ce geste de Houphouët-Boigny, président de la République et patron du PDCI, ne plait pas à certains cadres du parti. À l’image de Camille Alliali, qui raconte sa frustration. « Quel ne fut pas mon étonnement en recevant la liste définitive des membres du comité central, de constater que le président avait placé Alassane Ouattara en tête de cette liste avant Ekra Mathieu, Coffi Gadeau ou Philippe Yacé ! ».

Et Camille Alliali d’ajouter plus loin : « Je confiais à certains amis qu’en le parachutant ainsi dans l’arène politique cinq mois seulement après sa prise de fonction, le président ne rendait pas service à ce jeune technocrate qui risquait de rencontrer de sérieux problèmes avec les barons du parti ».*

La suite des événements lui donne raison. Certaines propositions de réformes, notamment la baisse de la masse salariale ou encore la privatisation que Ouattara mène dans le cadre d’une politique budgétaire austère, sont rejetées par son propre parti, le PDCI, au pouvoir.

Les choses basculent après le décès de Félix Houphouët-Boigny qui s’éteint le 7 décembre 1993. Henri Konan Bédié, le président de l’Assemblée nationale, assure l’intérim, comme le prévoit l’article 11 de la Constitution d’alors.

Certaines voix, notamment celle de Djéni Kobina, se détachent au sein du parti unique et créent, le 5 octobre 1994, le Rassemblement des républicains (RDR). La même année, Ouattara quitte le pays et retourne travailler au FMI.

« Être Ivoirien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens »

En décembre 1994, l’Assemblée nationale adopte une nouvelle loi électorale : désormais, pour être éligible à des fonctions électives, il faut « être Ivoirien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens. Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne […] et résider de manière continue en Côte d’Ivoire depuis cinq ans ».

Ayant servi à l’étranger, Alassane Ouattara choisit de ne pas présenter de candidature au scrutin de 1995. D’autant qu’il fait l’objet de vives polémiques autour de sa nationalité, ses détracteurs l’accusant d’être Burkinabè.

« Je suis Ivoirien, et ce, depuis ma naissance à Dimbokro en 1942. De plus, mon père est né à Dimbokro vers 1888 et ma mère, originaire de Glélé ban (Odiénné), est née à Dabou en 1920. Ils sont donc Ivoiriens de naissance, explique-t-il dans Jeune Afrique.

Pour appuyer sa démonstration, Alassane Ouattara publie même dans l’hebdomadaire des facsimilés des cartes d’identité ivoiriennes de ses deux parents. « Pour des raisons familiales, poursuit-il, j’ai fait une partie de mes études au Burkina, à l’époque Haute-Volta. Après le baccalauréat, j’ai obtenu une bourse américaine au titre de l’aide accordée à ce pays, et je suis donc parti aux États-Unis avec un passeport voltaïque. Ceci ne remet nullement en cause mes droits et devoirs en tant qu’Ivoirien ».

Pour ses partisans, ce débat vise à l’écarter face au « dauphin constitutionnel » d’alors, Henri Konan Bédié. Alors que Ouattara est loin du pays, plusieurs personnalités prennent fait et cause pour lui. « On se sentait concerné, c’était un combat pour soi-même », se souvient Ibrahim Cissé Bacongo, à l’époque enseignant à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

« Ce débat était dirigé contre Alassane Ouattara, mais il a dérivé ensuite sur beaucoup d’autres personnes : on peut s’appeler Cissé et avoir des problèmes », ajoute ce militant de la première heure du RDR. « Ceux qui se sentaient brimés se sont rangés derrière Ouattara », affirme un autre cadre du parti.

En somme, résume ce sympathisant, « Bédié a fabriqué Alassane Ouattara, car plus il tapait, plus on l’aimait ». De loin, Alassane Ouattara reste « la figure tutélaire du parti (…) en donnant des directives », affirme Ibrahim Cissé Bacongo.

élu en 2000 à la tête du RDR

Alassane Ouattara démissionne du FMI et rentre en Côte d’Ivoire le 30 juillet 1999. Le 1er août 1999, le RDR organise son premier Congrès ordinaire : ce jour-là, le Palais des Sports de Treichville est plein à craquer.

« Certaines personnes s’étaient évanouies, l’hystérie était à son comble », raconte un participant. à l’issue des travaux, Alassane Ouattara est élu président du RDR. Dans la foulée, il est désigné candidat à la présidentielle de 2000.

Le 23 décembre 1999, une mutinerie se mue en coup d’Etat : Henri Konan Bédié est renversé, et s’exile au Togo. Le général Robert Gueï prend le pouvoir. La transition dure quelques mois. Une présidentielle est organisée en 2000. La candidature d’Alassane Ouattara est rejetée. Motif invoqué : « Nationalité douteuse ». Laurent Gbagbo, opposant historique et leader du Front populaire ivoirien, est élu président le 26 octobre au soir, au terme de trois journées de violentes manifestations.

Mais après un coup d’État avorté, la Côte d’Ivoire bascule, deux ans plus tard, dans une crise politico-militaire profonde : le pays est coupé en deux, avec un nord contrôlé par une rébellion dirigée par Guillaume Soro et soutenue par les partisans d’Alassane Ouattara. Et un sud, administré par le pouvoir de Laurent Gbagbo.

Alassane Ouattara quitte à nouveau le pays. Il rentre en 2006, après trois ans d’exil en France.

Le soulèvement armé du 19 Septembre 2002

{{ scope.counterText }}

© {{ scope.credits }}

En 2010, la Côte d’Ivoire se retrouve pendant plusieurs mois avec deux présidents

Le 28 novembre 2010, vingt ans après être entré en politique, après une campagne très dure, Alassane Ouattara se retrouve finalement face à Laurent Gbagbo au second tour d’une présidentielle historique. Le 2 décembre, le président de la Commission électorale indépendante (CEI) le déclare vainqueur, grâce à une alliance avec Henri Konan Bédié.

Mais le Conseil constitutionnel invalide une partie des résultats annoncés par la CEI et tranche en faveur d’une victoire de Laurent Gbagbo. Pendant plusieurs mois, la Côte d’Ivoire se retrouve avec deux présidents : d’un côté Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale, de l’autre Laurent Gbagbo qui s’appuie sur la décision du Conseil constitutionnel pour rester au pouvoir.

Le pays sombre à nouveau dans une crise profonde, qui fait près de 3 000 morts et aboutit à l’arrestation, le 11 avril 2011, de Laurent Gbagbo. « Il y a eu une forte pression extérieure qui nous a obligé à aller à des élections alors que le désarmement n’était pas fait. Cette crise est liée au non-désarmement des rebelles », soutient, avec du recul, Sébastien Dano Djédié, ancien ministre de l’Agriculture de Laurent Gbagbo, et aujourd’hui président exécutif du Parti des Peuples Africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI).

Pour le politologue Geoffroy-Julien Kouao le parcours de Ouattara témoigne de sa résilience. « Il a su traverser toutes les épreuves : il a été victime d’ostracisme, a su résister et arriver au pouvoir », résume cet analyste.

Ouattara au pouvoir

Lorsqu’il est investi à la tête de l’État, Alassane Ouattara hérite d’un pays détruit par la guerre. Lors de son investiture, à Yamoussoukro, le 21 mai 2011, il met l’accent sur deux priorités : la réconciliation et la reconstruction. Il s’entoure de plusieurs fidèles. Parmi eux, il y a des « technocrates mais aussi des hommes ancrés dans la politique », raconte Kobénan Kouassi Adjoumani, le porte-parole du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Sa priorité : « Réhabiliter toutes les infrastructures détruites, poursuit ce responsable : il fallait construire beaucoup d’écoles, des universités, réhabiliter les infrastructures de santé… on a mis en place un programme d’urgence pour électrifier des localités qui n’étaient pas pourvues », indique l’homme.

Très vite, la croissance reprend. Le PIB réel est en moyenne de 8,2 % entre 2012 et 2019, selon la Banque mondiale. « Après une grave crise politique qui a fait près de 3000 morts, Ouattara a donné un nouveau visage à Abidjan et relancé l’économie du pays », explique un entrepreneur malien, qui dit avoir été attiré par un « climat des affaires plus attractif qu’ailleurs ».

Signe de ce pari réussi : le déménagement du siège de la Banque Africaine de Développement. « Le retour de cette institution montre qu’Abidjan est crédible, sûre et fiable pour les investisseurs », explique un ancien responsable ouest-africain de la BAD. Symbole de cette relance: la ville de Bouaké, dans le centre. « Bouaké est en train de se reconstruire : Ouattara a réussi le pari de la stabilité post-guerre », observe Ousmane Zina, enseignant à l’université de Bouaké.

Fort de son bilan économique, mais aussi face à l’absence d’une opposition réellement vindicative, Alassane Ouattara remporte haut la main, le scrutin présidentiel en 2015. Cinq ans plus tard, se pose la question de la succession : face au Congrès, réuni à Yamoussoukro, Ouattara annonce son intention de laisser la place à une nouvelle génération.

Il mise sur un homme confiance, qui a fait ses preuves et fait l’unanimité au sein de la majorité présidentielle : le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un fidèle du RDR, militant de la première heure. Mais ce dernier meurt d’une crise cardiaque, un mois avant la date limite du dépôt des candidatures. « Les circonstances, indiquent ses partisans, poussent Alassane Ouattara à finalement briguer un troisième mandat ».

Sa posture est vivement contestée par l’opposition, qui remet en cause la légalité de ce mandat. « En 2020, le candidat RHDP a fait un passage en force », estime Justin Koné Katinan, le président du Conseil politique et stratégique du PPA-CI. « Son deuxième mandat prend fin en 2020 », explique ce responsable qui réfute l’idée que les compteurs ont été remis à zéro, suite à l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2016. « L’esprit du texte n’est pas respecté : ce texte évoque le principe de limitation à deux mandats », renchérit Pascal Affi N’Guessan, le leader du Front populaire ivoirien engagé, en 2020, dans un mouvement de « désobéissance civile ».

Ouattara et la sous-région

Le pays est la 2ème économie en Afrique de l’Ouest, après le Nigeria. Sur le plan diplomatique, Alassane Ouattara a fait de l’intégration africaine, un des axes de sa politique. Au niveau de la Cédéao. « Il a remboursé tous nos arriérés contractés pendant la crise », explique un diplomate. Il a augmenté la contribution financière de la Côte d’Ivoire au sein de la Cédéao et de l’Union Africaine.

Au début de son premier mandat, Ouattara a eu une forte implication dans la résolution de conflits. « Ouattara participait activement à tous les Sommets de la Cédéao et de l’UA », se souvient un de ses proches collaborateurs.

En 2012, Alassane Ouattara se rend à Bamako, avec ses homologues sénégalais, Macky Sall, nigérien, Mouhamadou Issoufou et ghanéen, Nana Akufo-Ado. Son objectif : négocier les termes d’un retour à l’ordre constitutionnel.

Pour la plupart des crises, la Côte d’Ivoire « apparaît comme le pays qui gère les problèmes des pays francophones », constate le politologue Mathias Hounkpé. Mais avec une limite toutefois : « Le troisième mandat du président Ouattara a atténué ce rôle », estime cet analyste. Autre frein : « Ouattara est perçu comme le dernier bastion de la France. Cela a diminué sa capacité à intervenir sur les crises au Sahel », poursuit ce politologue.

À lire aussiCédéao: la sécurité régionale au coeur de la visite de Sissoco Embalo à Ouattara

Au sein de la Cédéao, Alassane Ouattara fait partie de ces dirigeants qui continuent d’espérer un retour prochain du Niger, du Mali et du Burkina, au sein de l’institution régionale. Ces trois pays sont en froid avec la Cédéao, depuis que des militaires y ont pris le pouvoir. « Nous tenons à maintenir la coopération dans tous les domaines », a déclaré Alassane Ouattara, après une rencontre le 11 août 2025, avec le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, alors qu’il entame ses fonctions comme président en exercice de la Cédéao. « Nous sommes confiants que si nous parvenons à renouer le dialogue avec ces pays, ceci sera une très bonne chose pour les peuples de la Cédéao ».

Malgré les moments de tension avec ses voisins, dirigés par des militaires, Alassane Ouattara ne réagit pas à chaud. En témoigne cette posture adoptée lorsque 49 soldats Ivoiriens sont détenus, près de six mois, à Bamako entre août 2022 et janvier 2023. Tout au long de cette crise, Abidjan a préféré privilégier le dialogue et la diplomatie. Un de ses collaborateurs y voit un signe de « sagesse, qui permet de préserver les relations avec les pays voisins ».

Alassane Ouattara est aujourd’hui préoccupé par l’instabilité dans la sous-région, avec notamment, la percée des groupes armés terroristes, qui progressent du Sahel vers les zones côtières. Ces dernières années, le ministère de la Défense a opéré un changement pour professionnaliser davantage les militaires : il y a eu un recrutement de masse, portant aujourd’hui à 55 000, le nombre d’éléments au sein des Forces Armées et de la Gendarmerie. À cela s’ajoute, « des efforts consentis en matière d’équipements de dernière génération », indique Téné Birahima Ouattara** .

« Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaire, économique et monétaire sans précédent, dont la gestion exige de l’expérience », affirme le président sortant, dans son allocution du 29 juillet 2025.

À lire aussiPrésidentielle en Côte d’Ivoire: le chef de l’État sortant Alassane Ouattara annonce sa candidature

* Cité dans Alassane Ouattara, la passion du devoir , Moriba Magassouba. P 85.

** Fraternité Matin 13 août 2025