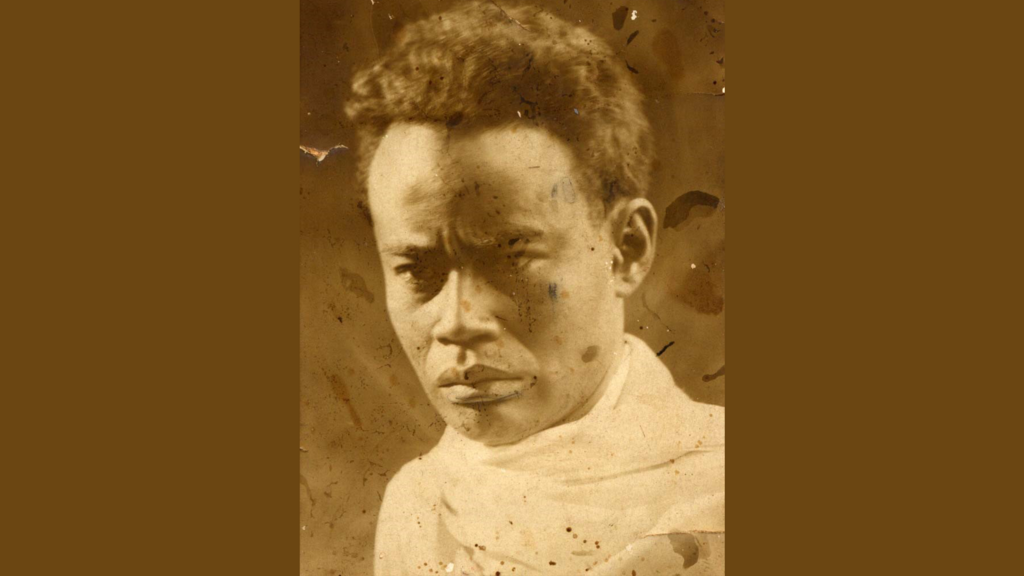

Poésie malgache: relisant «Presque-songes» de Rabéarivelo, avec Jean-Luc Raharimanana

Figure fondatrice des lettres malgaches, Jean-Joseph Rabéarivelo fut l’auteur d’une œuvre poétique et romanesque de rare intensité. Presque quatre-vingt-dix ans après son suicide tragique en 1937, à l’âge de 34 ans, et ses dernières pensées pour Baudelaire, l’homme demeure un modèle admiré pour les écrivains malgaches contemporains. Entretien avec l’écrivain Jean-Luc Raharimanana, sur la richesse et l’inventivité de l’œuvre du poète disparu, à l’occasion de la réédition de son recueil de poèmes Presque-songes, paru en 1934 pour la première fois. Le volume composé à la fois en malgache et en français est passé à la postérité comme exemple brillant de l’ « exploration bilingue de l’imaginaire ». Jean-Luc Raharimanana est l’auteur entre autres de Nour 1947 (2001) , Revenir (2018) et d’autres romans, récits et mémoires, qui creusent à leur tour la mémoire de l’île natale.

RFI : Chaque vers dans Presque-songes renvoie à la culture et l’imaginaire malgache, mais le lecteur n’a pas les outils pour décoder ces références. Comment comprendre, par exemple, cette « forêt bruissant de silence » et « l’oiseau à prendre au piège qu’on fera chanter », qu’évoque « Lire », le poème d’ouverture du recueil ? Ce sont des métaphores ? Des symboles ?

Jean-Luc Raharimanana : En fait, c’est une devinette. Qu’est-ce que c’est que cet oiseau qu’on veut faire chanter ? Et la forêt bruissant de silences ? C’est une forêt intérieure, une forêt où il y a quelque part un oiseau qui voyage à travers les pages et qui va raconter une histoire. Il faut attraper cet oiseau-là. C’est aussi une invitation à voyager dans l’imaginaire car les phénomènes racontés se déroulent dans la tête du poète. D’où « Lire », qui est le titre du premier poème du recueil. Ce n’est pas un titre anodin.

Dans la postface de Presque-songes qui vient d’être réédité par les éditions Project’îles, vous racontez comment dans les années 1980, vous avez découvert la poésie de Rabéarivelo. Dans quelles circonstances avez-vous découvert cette poésie et dans quel sens cette découverte a été déterminante pour la carrière d’écrivain que vous embraserez quelques années plus tard ?

J’avais 12 ans quand j’ai découvert la poésie de Rabéarivelo. À l’époque, je ne pensais pas que j’allais faire une carrière littéraire parce que j’étais encore trop jeune. Mais entre les jeunes dans mon adolescence, on se parlait en devinettes. On demandait aux copains sais-tu quel est ce lac qui n’a pas de fonds ? La réponse, c’était « le ciel ». Voici le genre d’images et de jeux qu’on trouve dans les poèmes de Rabéarivelo. En découvrant ses poèmes imagés, je me suis dit que « ah ! c’est donc ça la poésie ». J’ai compris très tôt qu’il fallait chercher la poésie dans le langage. Cette découverte m’a détaché de l’idée comme quoi la poésie tombe du ciel.

Comment dit-on presque-songes en malgache ?

On dit « sari-nofy ».

Ça signifie quoi ?

Presque-songes. En fait, « Sari-nofy » veut dire : « ça a failli être un songe ». Cela sonne un peu étrange en français. C’est plutôt l’inverse dans la logique française. En français, on dirait plutôt ça a failli être vrai. Le « Sari-nofy » est à la fois le rêve et le message des ancêtres. Les ancêtres nous viennent par le songe. Nous aussi, on va être des songes plus tard parce que nous serons ancêtres à notre tour. On ne sera plus dans le réel, on sera dans le songe des vivants.

Le recueil Presque-songes paraît en 1934 du vivant du poète. Il est composé d’une trentaine de poèmes. Quels sont les principaux thèmes ?

Il y en a beaucoup. La beauté des hautes terres malgaches, l’exubérance de la nature, la naissance du jour, mais aussi les secrets que les voix silencieuses nous amènent. Les voix silencieuses sont celles des ancêtres. Rabéarivelo ne parle pas directement de la colonisation, mais il parle de la perte de notre culture, de nos idées. Le poète raconte comment il remédie à cette perte-là. En creusant, en creusant, en creusant dans la culture malgache. C’est ce qu’il fait justement en entreprenant d’écrire dans les deux langues, en malgache et en français.

Ce n’est pas de la traduction…

Ce n’est pas du tout de la traduction. Rabéarivelo comme d’autres poètes des années 1930 n’ont pas abandonné la pratique de la langue malgache malgré le fait que le pouvoir colonial français avait interdit qu’on parle le malgache. Ses premiers poèmes, Rabéarivelo les a écrits en malgache, avant de les traduire lui-même en français. Mais dans son recueil Presque-songes et un autre qui s’appelle Traduit de la nuit, la tactique change, ce qui est confirmé par les brouillons manuscrits. On ne sait plus quelle est la langue de départ et quelle est la langue d’arrivée du poète. En fait, il n’y en a pas car on assiste à une création spontanée dans les deux langues. On a parlé aussi d’une « exploration bilingue de l’imaginaire » qui aboutit à une fusion des deux langues, des deux imaginaires. La qualité littéraire dans les deux versions est absolument extraordinaire. Ce bilinguisme sans hiérarchie est devenu la marque de fabrique de l’œuvre poétique de Rabéarivelo.

Est-ce qu’on peut qualifier « cette exploration bilingue des imaginaires » de métissage ?

Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je suis tenté de vous dire que le métissage ne m’intéresse pas forcément. En fait, je me méfie de ce terme parce qu’il y a beaucoup de complaisance, beaucoup de facilité dans le fait de s’affirmer métis ou qu’on appartient aux deux cultures. Ce n’est pas parce que vous avez deux origines biologiques différentes que vous êtes obligatoirement métis. Le bilinguisme de Rabéarivelo est fondé sur des lectures, des affinités cultivées tout au long de sa vie. Il avait acquis une connaissance approfondie des deux langues, des deux cultures, de la culture malgache bien sûr, mais aussi de la culture occidentale, comme ses correspondances avec les grands écrivains et penseurs européens en témoignent. Si vous n’explorez pas les deux cultures, les deux origines que vous revendiquez, si vous ne vous investissez pas dans ce travail qui relève de l’imaginaire et du civilisationnel, vous ne pouvez pas être métis. Les identités, tout comme les affections, ça se travaille.

Presque-songes, par Jean-Joseph Rabearivelo. Réédité par les éditions Project’iles (2025), 115 pages, 14 euros.