Nouveau charnier au Kenya: après Shakahola en 2023, qu'est-ce qui a été fait, interroge la société civile ?

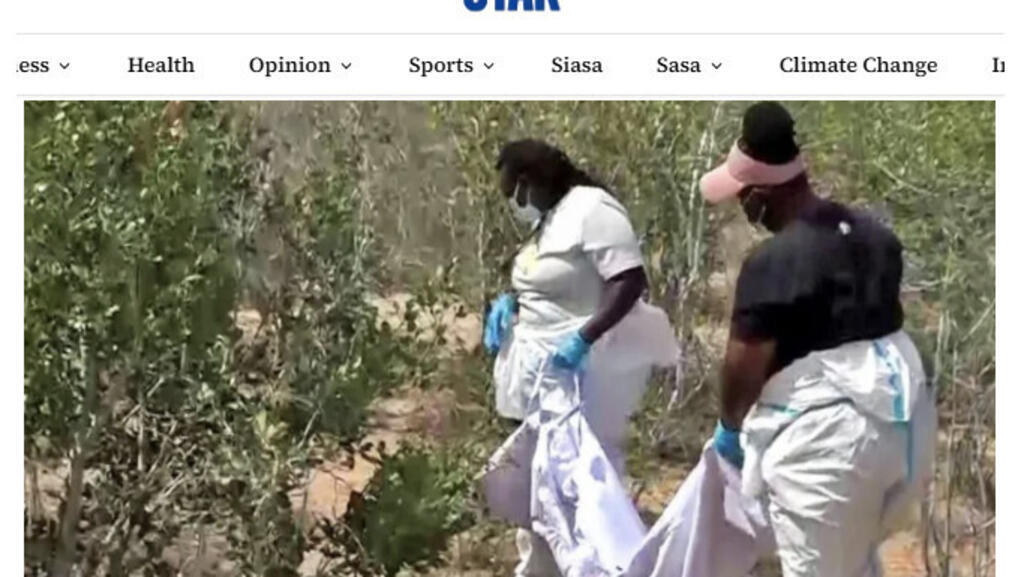

Au Kenya, les fouilles se poursuivent dans le village de Kwa Binzaro, à l’Est du pays. Plus d’une trentaine de dépouilles ont été retrouvées. D’après les premières enquêtes, ce seraient les corps de fidèles d’une secte, probablement morts de faim. Kwa Binzaro se trouve près de la forêt de Shakahola, là où plus de 450 corps avaient été retrouvés il y a deux ans. Le cauchemar recommence donc et soulève l’indignation de la population.

Publié le :

2 min Temps de lecture

« Chaque tombe creusée aujourd’hui est la preuve du manquement de l’État à son devoir » s’indigne Hussein Khalid, président de l’ONG Vocal Africa. Dans une tribune publiée dans le quotidien The Star, il reproche notamment aux autorités d’avoir adopté une position sécuritaire après l’affaire de Shakahola, plutôt que « de donner aux anciens, aux groupes de la société civile et aux chefs locaux les moyens d’agir comme première ligne de défense contre les activités sectaires. »

Une approche sécuritaire dont il remet en cause l’efficacité, puisque Paul Mackenzie, le pasteur de cette Église internationale de Bonne Nouvelle — qui prêchait un jeûne extrême pour rejoindre Jésus et est actuellement jugé – serait entré en contact avec les suspects arrêtés dans l’affaire de Kwa Binzaro, depuis sa cellule de prison.

À lire aussiCharnier découvert au Kenya: de possibles connexions avec le culte de Shakahola

Se pose également la question de l’encadrement des cultes religieux. Après Shakahola, une loi pour leur régulation avait été proposée par le Parlement, en 2023. Un an plus tard, sous pression de certaines églises, le texte a été retiré des débats.

« Quelques-unes de ces églises évangélistes sont de véritables puissances économiques, explique Stephen Akaranga, professeur en phénoménologie religieuse, à l’université de Nairobi. Elles rassemblent aussi des millions de fidèles, aucun politique ne veut se les mettre à dos » conclut-il.

À écouter aussiAu Kenya, l’effroi face aux dérives sectaires