Guinée: l'imprimerie «Patrice Lumumba», trésor oublié de la Première République

Ce 2 octobre 2025, jour de fête de l’indépendance, retour sur l’un des joyaux oubliés de la Première République de Guinée : l’imprimerie « Patrice Lumumba ». Construite fin 1961 grâce à la coopération avec l’Allemagne de l’Est, elle permet alors d’imprimer livres, journaux, formulaires et fournitures scolaires, distribuées jusqu’aux pays voisins. Mises au service de l’alphabétisation et de la propagande, ces machines incarnent un patrimoine aujourd’hui menacé.

La fierté d’un enfant nait parfois d’objets simples. Un cahier par exemple, fabriqué dans les premières décennies de l’indépendance, au cœur de Conakry, par des ouvriers guinéens. « À l’époque j’étais au lycée », se souvient Alpha Cissoko, ingénieur en imprimerie passionné par l’histoire de l’Imprimerie Nationale Patrice Lumumba (INPL).

« Nous avions des dotations de cahiers que l’école nous fournissait. Des cahiers de 100 pages, de 200 pages, qui étaient destinés aux écoles primaires, aux collèges et aux différents lycées du pays. À chaque ouverture on avait une quinzaine de cahiers, dont la couverture était frappée de l’effigie des héros nationaux, comme Samory Touré, Alpha Yaya Diallo, Béhanzin, Patrice Lumumba et tant d’autres héros africains sur la première page, et la dernière page les tables de multiplication ».

« À l’époque on était très fiers d’avoir des cahiers guinéens », complète Alpha Camara, l’un des fils d’un ancien directeur de l’imprimerie, N’Famara Camara. Une fierté d’autant plus forte que le régime de la première République alimente alors ses voisins en fournitures scolaires.

À lire aussiGuinée: Mamadi Doumbouya s’exprime à la veille du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance

Alpha Camara se souvient aussi de l’architecture imposante du complexe et reste marqué par ce que cette structure dégageait. « C’était très imposant. Dans le quartier de SIG-Madina, c’étaient les seuls bâtiments qui étaient comme cela. Quand on arrivait, on sentait la présence d’une bâtisse qui donnait de l’espoir,en disant que demain sera encore plus fort ».

« C’était vraiment grand », poursuit un autre fils de N’Famara Camara, Moulaye Camara. « Dès que vous entriez dans le complexe il y avait un immeuble à droite où il y avait tous les bureaux. La direction – le bureau de mon père était là-bas –, les finances, il y avait des hangars pour les différents types de machines qui étaient vraiment impressionnantes, certaines étaient reliées entre elles, par exemple pour la production du journal Horoya [le journal du parti unique PDG, NDLR]. Il y avait la partie logistique pour la réparation des véhicules, des machines. Il y avait les entrepôts, où il y avait les gros rouleaux de papier ».

« Cette imprimerie a représenté la fierté de la Guinée, reprend Alpha Cissoko. Le souci majeur des dirigeants d’alors, c’était de sortir la Guinée de l’obscurantisme, et de donner la possibilité à tout Guinéen de se former. Il y a donc eu une campagne d’alphabétisation. Au cours de cette campagne des manuels ont été rédigés dans les principales langues nationales parlées en Guinée. Ces brochures-là et ces livres ont été distribués dans tout le pays et les jeunes élèves apprenaient ça à l’école primaire. Ils commençaient avec le français seulement au collège ».

Bien que l’imprimerie soit un véritable patrimoine guinéen, sa mémoire s’efface pourtant progressivement. Les ouvriers qui ont fait fonctionner ses machines pendant la Première République partent les uns après les autres, sans avoir transmis leur témoignage. Il en existe pourtant encore, et il existe encore des documents qui permettraient de construire un récit.

Des soutiens est-allemands sous surveillance

Les archives diplomatiques françaises, disponibles en région parisienne, permettent par exemple de se replonger dans les débuts de l’imprimerie. Le projet est en effet surveillé par la France, qui y voit le signe d’une implantation communiste en Guinée : la République Démocratique Allemande fournit son aide à la construction du complexe.

Dès mai 1959, le SDECE – les services secrets de l’époque – informe les autorités françaises du projet de création d’une grosse imprimerie à Conakry. « Une délégation de la RDA, écrit alors le SDECE, a étudié la construction d’une imprimerie aux environs immédiats de Conakry (Coleah). La puissance envisagée (2000 KVA) laisse supposer qu’il s’agira d’une entreprise très importante ».

Commentaire du SDECE : « L’intérêt porté par les pays de l’Est à la Guinée a pu faire naître l’idée qu’ils entendaient en faire l’Etat pilote de la pénétration communiste en Afrique Noire et la base de départ de leur propagande. La nature des équipements dont ils dotent en ce moment la Guinée ne peut que renforcer cette opinion ».1

Dans une Note du 20 février 1960, la direction d’Afrique-Levant du Quai d’Orsay observe que le monde communiste « a poursuivi son implantation en Guinée » et cite, comme l’un des nombreux exemples le fait que « l’Allemagne de l’Est contribue à la construction d’une imprimerie d’une surface de 7200 m2 et qui doit employer plus de 320 personnes [de fait, elle en emploiera plus par la suite, NDLR] ».2

Le 2 octobre 1961, jour anniversaire des trois ans de l’indépendance, l’imprimerie est enfin inaugurée en présence du corps diplomatique. « J’ai le regret de dire, écrit Jean-Louis Pons, le premier ambassadeur de France en Guinée, que c’est une très belle réalisation, pourvue par l’Allemagne de l’Est des machines les plus modernes, et le président de la République [à l’époque, Sékou Touré, NDLR] n’a pas manqué d’annoncer qu’elle serait mise à la disposition de toutes les entreprises de libération du continent africain »3

Selon l’historien guinéen Mamadou Dinde Diallo, ce n’est cependant qu’en 1962 que la production démarre effectivement. « Cette unité industrielle a été créée pour répondre aux besoins en fournitures scolaires, en documents administratifs et autres consommables. Ce grand complexe fonctionnait 24 heures sur 24, avec des experts allemands qui venaient prêter main forte aux Guinéens. Les produits phares étaient les cahiers pour les écoliers, les enveloppes, les titres et valeurs, des livres, des brochures, les journaux, mais aussi le grand Coran, pour lequel des machines ont été offerte à la Guinée par l’Arabie Saoudite ».

Le 27 août 1970, la coopération Est-allemande se manifeste à nouveau, au travers de l’inauguration d’une station de deux groupes électrogènes. « Les cérémonies d’inauguration se sont déroulées en présence des techniciens allemands et du directeur général adjoint de l’Imprimerie, le camarade N’Famara Camara, entouré de ses proches collaborateurs », raconte le journal Horoya Hebdo, qui décrit aussi la présence du consul général de la République Démocratique Allemande en Guinée, M. Fischer. N’Famara Camara prend alors la parole et rappelle « les liens de coopération et d’amitié militante entre la RDA et la Guinée qui ont un seul objectif : la création du bonheur des masses laborieuses ».4

Robert Reuter est le fils de l’un des Allemands de l’Est venus en Guinée. Son père, Gerhard Reuter, arrivé de Berlin, a travaillé à l’Imprimerie Patrice Lumumba entre 1965 et 1967. « Dans le cadre d’un projet socialiste de politique de développement, raconte-t-il, lui et ses collègues de la RDA ont mis en place l’imprimerie ». Il poursuit : « Toute ma famille était présente, mon père, ma mère, ma petite sœur et moi. Nous avons vécu dans une petite cité réservée uniquement aux Allemands de l’Est, chaque famille y avait une petite maison ».

En Guinée vivaient aussi des Allemands de l’Ouest « mais mon père m’a raconté que le contact avec eux n’était cependant pas souhaité. Mon père a tout de même eu des contacts et a bu de la bière avec les Allemands de l’Ouest. Ceux-ci brassaient eux-mêmes de la bière là-bas ». Les Allemands de l’Est organisaient aussi leurs propres compétitions sportives. « Moi, par exemple, confie Robert Reuter, j’ai été le premier vainqueur d’une compétition de natation et j’en ai conservé un beau diplôme ».

Moulaye Camara, l’un des fils de l’ancien directeur, se souvient encore de cette présence des coopérants d’Allemagne de l’Est, bien qu’il n’ait été qu’enfant . « Ils avaient toujours des réunions avec mon père, raconte-t-il, et ils étaient toujours présents dans les hangars où il y avait les machines, pour des réparations ou pour assister techniquement les travailleurs. Au réfectoire, ils étaient tous assis ensemble sur leur table pendant que le reste du staff était de l’autre côté. Il devait y avoir une sorte de rotation entre eux, parce qu’il y avait des personnes que je voyais une seule fois et plus tard c’était de nouvelles têtes ».

Le complexe est une imposante machine humaine qui fonctionne jour et nuit, organisée en sections : typographie, impression « typo & offset », reliure, tirage du journal Horoya, cahiers.

Le réfectoire raconte lui aussi l’histoire de l’Imprimerie. « Les personnes venaient manger par rotation, indique Moulaye Camara, parce que les machines continuaient à tourner. C’était très bien réglé, avec une précision allemande. C’était chronométré. Les gens venaient, se servaient, mangeaient et quand ils partaient d’autres venaient. J’étais impressionné par le volume de nourriture cuisiné et servi au réfectoire et la précision de cette rotation ».

À certains moments de la journée, c’est Sory Kandia Kouyaté, emblématique chanteur de la Première République, qui vient occuper les lieux avec sa troupe pour répéter. « C’était entre le petit déjeuner et le déjeuner, je crois, ou le soir, se souvient Moulaye Camara. Parce que dès fois, quand j’attendais mon père qui était en réunion ou travaillait avec des collègues, j’allais là-bas pour le suivre ».

Une parole de Sékou Touré lue et étudiée

L’Imprimerie Patrice Lumumba devient, au cours de la Première République de Guinée (1958-1984), l’un des outils d’éducation mais aussi d’encadrement de la population. Grâce à l’Imprimerie, le parti-Etat publie de nombreuses revues : Horoya (le quotidien national et organe central du parti unique PDG-RDA), Horoya Hebdo, Foniké (le magazine des jeunes), Foniké Sports, Waliké (le journal des travailleurs), la Guinée Guiné (le magazine de la femme), Miriya (la revue mensuelle des sciences économiques et sociales de l’Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry), ou encore Kharandi (le bulletin mensuel de l’Université guinéenne).

Il publie aussi les « tomes » d’Ahmed Sékou Touré, compilation de discours, de conférences, de textes théoriques. Thomas Camara, un ancien de la reliure aujourd’hui âgé de 82 ans, garde le souvenir de visites nocturnes d’Ahmed Sékou Touré venu suivre la fabrication des ouvrages. « Le Président de la République lui-même tenait tellement aux tomes, dit-il, qu’il venait parfois vers 2h00-3h00 du matin. Il passait la nuit là-bas et vers 6h00 du matin il repartait », se remémore-t-il.

Tous ces documents, essentiels à l’écriture de l’histoire du pays, sont conservés à la Bibliothèque Nationale de Guinée, aux Archives Nationales et au Musée National de Guinée. « Il y a eu une énorme production de textes, explique Daouda Tamsir Niane, le directeur de la Bibliothèque Nationale de Guinée. Le parti unique produisait énormément de documentation : les colloques, les congrès et toutes les réunions qui avaient lieu, les réunions des différentes instances du parti, tout était consigné dans des documents ».

L’universitaire Bernard Mouralis « a même parlé de « scribomanie » pour parler de cette tendance très poussée du parti-Etat à l’écriture, poursuit-il. La diffusion se faisait par un système de librairies qu’on avait appelé « Libraport » qui se trouvait un peu partout dans le pays et à Conakry. C’est là-bas qu’on pouvait avoir accès à ces publications ainsi qu’aux livres importés qui venaient de l’étranger ». Les tirages restent pour l’instant inconnus. « C’étaient des tirages en très grand nombre, indique cependant Daouda Tamsir Niane car on trouvait ces ouvrages un peu partout dans le pays, mis à la disposition des comités, des sections, des fédérations ».

Grâce à l’Imprimerie, les textes du président accèdent à la permanence de l’écrit et pénètrent la société guinéenne en profondeur. Ils sont lus, relus et étudiés, parfois des mois ou des années après les prises de parole. Alpha Cissoko, ingénieur en imprimerie, garde en mémoire des cours portant sur le tome XIII. « Quand vous aviez le cours de philosophie, explique-t-il, le professeur en distribuait un par table, qu’il ramassait à la fin ». Moulaye Camara se souvient, lui, avoir planché dans la deuxième moitié des années 70 sur les textes du « Livre blanc », établi après l’attaque sur Conakry du 22 novembre 1970 et qui dépeint, au fil des « confessions » des personnes arrêtées, la fresque d’un grand complot international aux multiples ramifications.

« À l’école, nous étions obligés de connaître exactement comment l’agression a été préparée, comment ça a été mis en œuvre, qui était derrière ça, la collaboration entre la France et l’opposition guinéenne. Nous étions obligés de réciter ça, avoir ça en tête pour pouvoir réussir les examens. J’avais 10-11 ans ».

Livre blanc, poèmes et anthologie

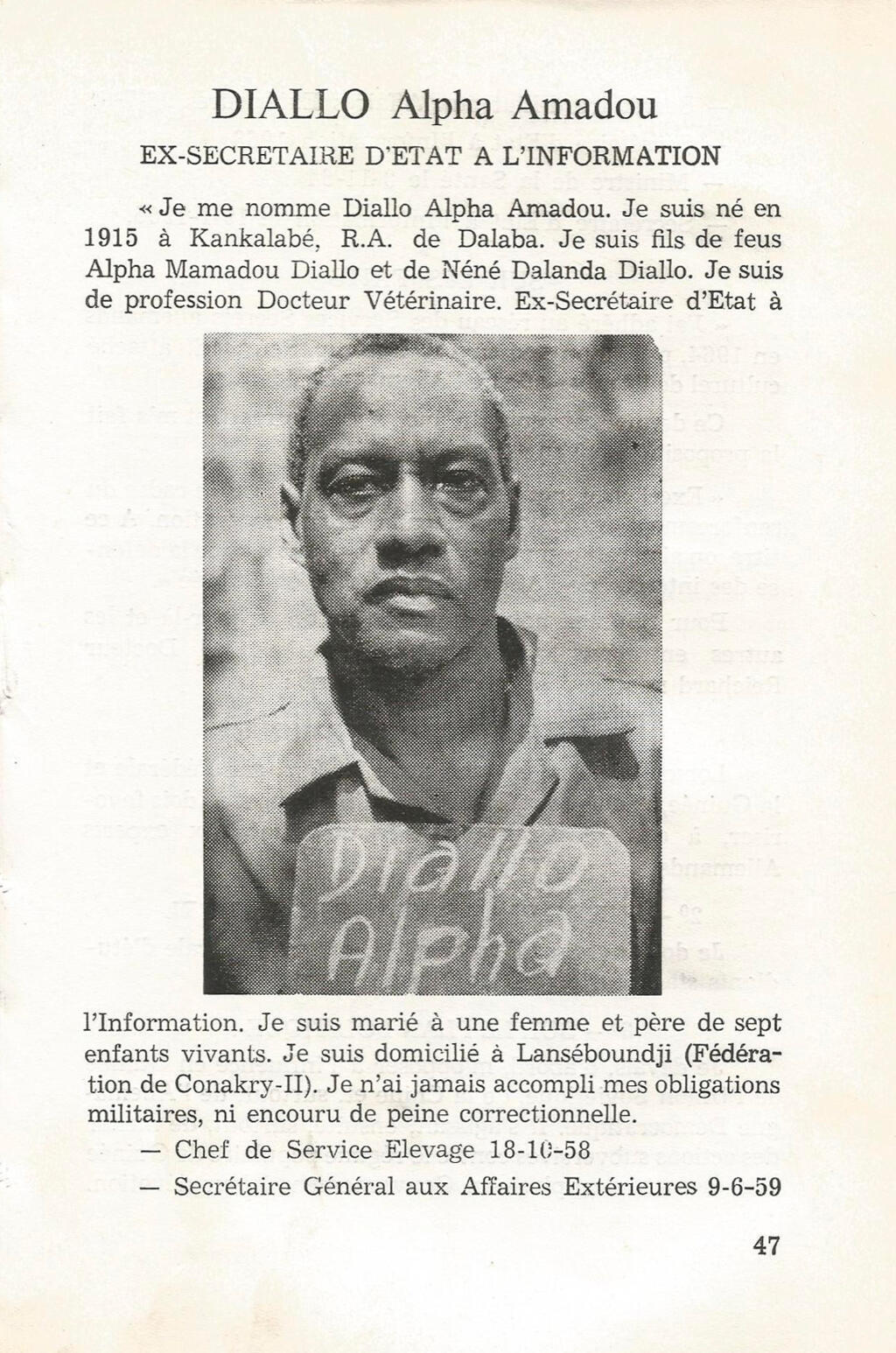

L’Imprimerie a de fait été utilisée pour mobiliser et frapper les esprits, lors de la campagne de répression qui a suivi « l’agression portugaise ». Ses rotatives ont imprimé de pleines pages de « confessions » dans les colonnes du journal Horoya. « Pour la grandeur de notre Révolution l’épuration est indispensable » titre le journal le 31 août 1971, au-dessus des « aveux » de Karim Bangoura, ex-secrétaire d’Etat aux mines et industries. « Dénoncez-les tous ! » lance l’éditorial du jour.5

Les « confessions » ont également été compilées en ouvrages. Antoine Sylla, entré à l’imprimerie fin novembre 1971, se souvient des conditions dans lesquelles ces livres ont été fabriqués. « En 1972, raconte-t-il, la présidence a décidé de faire un livre blanc. La déposition de ceux qui étaient arrêtés pour l’agression du 22 novembre 1970 ». La direction invite alors les chefs de section de l’imprimerie : « La Présidence nous demande de choisir chacun dans sa section trois personnes, trois personnes pour servir de relais pour les travaux du livre blanc qui doivent commencer le 1ᵉʳ février 1972 ».

Selon Antoine Sylla, les membres de ce « groupe de choc » ont été choisis par les chefs de section. « C’était le secret de la nation. Et quand vous rentriez, vous ne sortiez qu’à la fin de toute la reliure. Nous étions choisis au nombre de 35. Retenus à Lumumba pendant trois mois. Pas de sortie, pas d’entrée. Allez y dire au revoir à vos familles que vous êtes dans la cour de l’imprimerie Lumumba, logés, nourris, traités ».

Le processus de préparation du livre blanc se déroule alors sous l’œil attentif de la sécurité. « Nous étions surveillés. Quand quelqu’un avait envie d’aller à la selle, à la toilette, il était accompagné par un agent. Tu ouvres la porte, tu rentres, tu ne mets pas le crochet, il est à la porte. Il t’écoute, il te surveille ».

Dans la foisonnante collection de textes publiés par l’Imprimerie Patrice Lumumba, certains sont inattendus. Les poèmes militants d’Ahmed Sékou Touré, tout d’abord. Des poèmes qui traitent de culture africaine authentique, d’éducation décolonisée, d’émancipation féminine, qui rendent hommages aux héros anti-coloniaux ou appellent à l’unité panafricaine. Comme « Le Jeune et l’Ecole Guinéenne », un texte inspiré par les travaux de la conférence de l’éducation et de la Culture de Kankan (27-28 février 1964) : « MON ECOLE ! / L’école de la Révolution ! / Je te revendique, mieux, je t’exige / Pour parfaire mon existence, Compléter ma liberté et combler mon cœur, / Restaurer ma dignité et ma personnalité… »

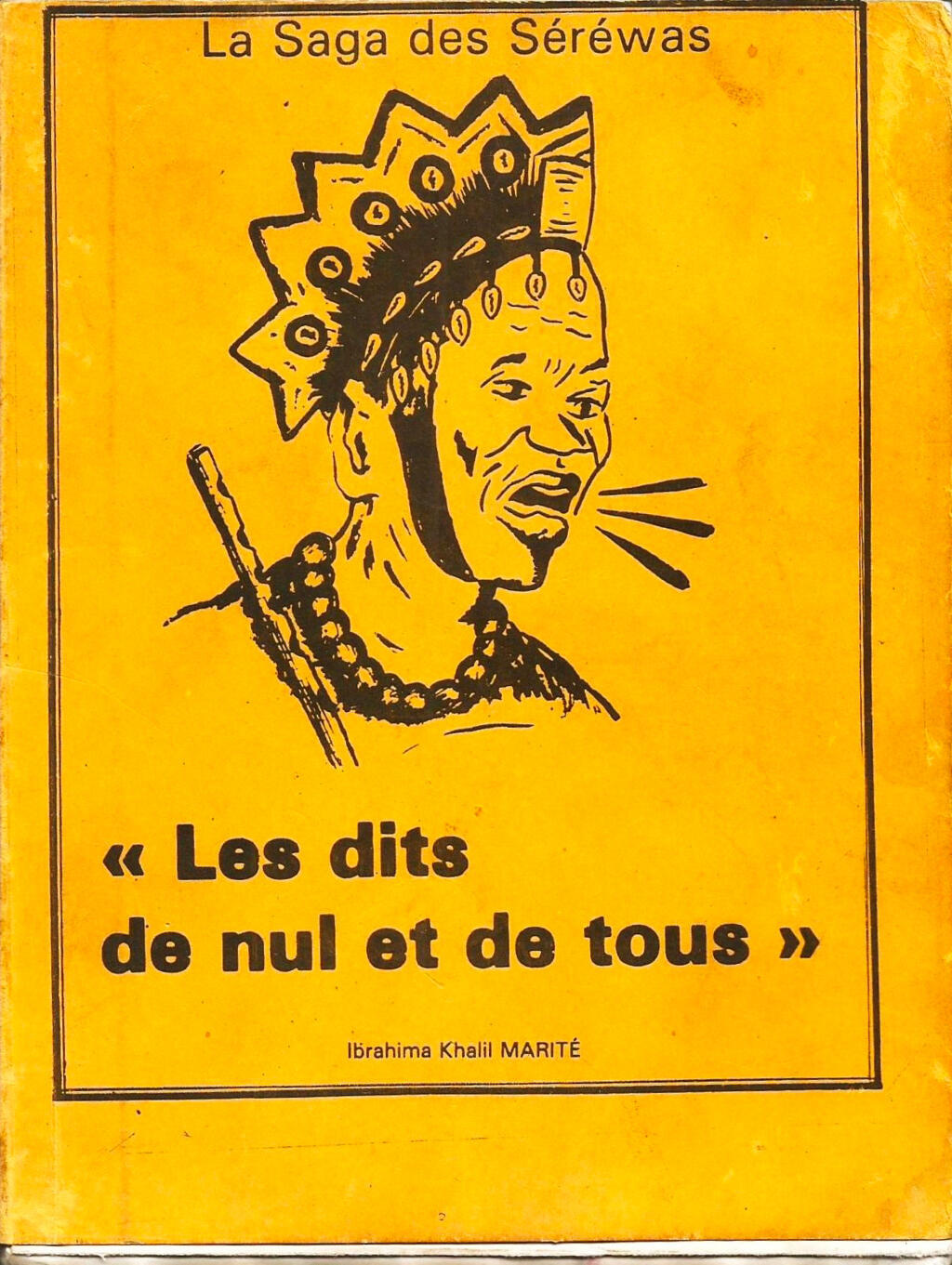

Inattendue également l’anthologie signée de la plume d’Ibrahima Khalil Marité, « Les dits de nul et de tous. La saga des Serewas », un recueil de textes folkloriques, de « chantefables ». « Les Serewas sont des artistes professionnels attachés aux fortes individualités de la puissante confrérie des chasseurs de la savane. La saga des Séréwas comporte surtout des récits vécus, des nouvelles savoureuses qui cernent la vie active des villages » explique la préface de l’ouvrage, datée de janvier 1975.

Les rotatives ont cessé de tourner. L’Imprimerie a d’abord fait l’objet d’une privatisation au milieu des années 90, avant que le CNRD fasse revenir le terrain bâti abritant le complexe industriel dans le portefeuille de l’Etat en 2022.

L’histoire de l’imprimerie Patrice Lumumba, elle, reste à raconter. Le portrait de ceux qui l’ont fait fonctionner reste à écrire. Barry Diawandou, N’famara Camara, Antoine Sylla, d’autres encore qui furent directeur, chef de service, employé, ouvrier. « Je me souviens de certains moments où il devait quitter tardivement la maison, la nuit, explique Moulaye Camara, l’un des fils de N’famara Camara, ancien directeur de l’Imprimerie. Il recevait des appels téléphoniques, nous étions à table en train de dîner, il devait se rendre à l’imprimerie, il discutait avec notre mère, il disait qu’il avait un travail urgent, prenait sa voiture et ne revenait que le matin ».

« Chaque fois qu’il y avait une édition qui sortait confie à son tour son frère, Alpha Camara, papa venait avec un paquet qui devait contenir un ou deux exemplaires, qu’il devait revoir seul à la maison et après transmettre à la présidence. J’avais toujours l’avantage d’apercevoir les tomes avant les autres ».

À lire et à écouter aussiGuinée: le secteur de l’édition attend un soutien des autorités

1 ANONYME, « Création d’une grosse imprimerie à Conakry », Note du SDECE 20156/A, Renseignement daté de Mai 1959, CADC, Boîte 51 QO 36

2 ANONYME, Note, 20 février 1960, CADC, Boîte 51 QO 50

3 PONS J.L. Télégramme n°646/652, 4 octobre 1961, CADC, Boîte 51 QO 74.

4 DRAMOU Jérôme, « Inauguration d’une station de deux groupes électrogènes », in Horoya hebdo, 5-11 septembre 1970, pp 14-16

5 Cité par BERTHO Elara, Conakry. Une utopie panafricaine. Récits et contre-récits 1958-1984, Paris, CNRS, 2025, p 273.