Dans le repaire des pirates de Madagascar

Au nord-est de Madagascar, dans la baie d’Ambodifotatra de l’île Sainte-Marie, les fouilles terrestres et sous-marines se sont poursuivies en mai 2025. Faisant suite aux investigations déjà menées en 2022 et en 2024, elles ont mis au jour les vestiges d’un repaire de pirates occupé entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Distants de 70 m, deux sites uniques en leur genre sont apparus : les restes d’un établissement côtier et une épave en parfait état de conservation. Ces découvertes exceptionnelles éclairent comme jamais la vie des flibustiers en plein océan Indien.

Située au nord-est de la Grande-Terre de Madagascar, l’île Sainte-Marie s’étend sur 49 km de long. Sa partie sud s’ouvre sur la baie d’Ambodifotatra, qui fut, entre les années 1690 et 1730, un repaire de pirates.

Un comptoir de contrebande

À l’orée de la baie, l’îlot Madame (ancienne isle aux Cayes) fait l’objet, depuis 2024, de fouilles importantes. En effet, c’est là qu’entre 1690 et 1691, le pirate Adam Baldridge établit le point de rendez-vous des pilleurs de l’océan Indien (comme le stipulent d’ailleurs les archives), transformant ce lieu en un authentique comptoir de contrebande en plein âge d’or de la piraterie. Si les forbans collaborent avec les autochtones malgaches, ils conservent comme seul objectif de réaliser des prises entre la péninsule arabique et les côtes indiennes. Ces cargaisons et marchandises volées sont ensuite échangées et vendues en Europe ou dans les colonies d’Amérique. Ainsi, petit à petit, la baie d’Ambodifotatra se transforme en lieu de transit de leurs marchandises. Plusieurs sources mentionnent la présence de fortifications, d’habitations protégées ou encore d’un fort capable de contenir 150 hommes et armé de canons. Ce dernier abrite des entrepôts et une grande maison, probablement localisés sur la colline de la Possession.

Vue de l’île aux Forbans à l’intérieur de la baie d’Ambodifotatra. © J. Bagnolini, 2025

Canons et porcelaines

Le traitant français Robert, prisonnier des pirates dirigés par Olivier Levasseur et John Taylor au début des années 1720, indique que ces derniers habitent dans des cases surélevées dotées de palissades en gros pieux avec meurtrières et de pièces d’artillerie. Ce témoignage est corroboré par celui de Clement Downing, membre d’une escadre britannique présente à Sainte-Marie en avril 1722. Il décrit plusieurs canons abandonnés sur l’îlot Madame et de très nombreuses caisses de porcelaine chinoise. Il note également la présence d’habitations malgaches sur l’îlot Madame et la petite île aux Forbans. Enfin, bien que les relations semblent avoir été parfois conflictuelles entre pirates et société malgache, des liens ont été tissés. L’existence même des forbans dépendait de la volonté des souverains locaux (mpanjaka) et du ravitaillement qu’ils proposaient. Certains pirates s’unissent à des femmes malgaches pour faciliter le commerce et donnent naissance à des enfants nommés malata (« mulâtres »).

Fouille sur le sondage 2 en 2025. © J. Bagnolini, 2025

Au cœur d’un établissement pirate

En mai 2024, un sondage de 18 m2, sous la direction d’Alexandre Coulaud et Ludovic Ibba, avait été ouvert le long de la façade sud-est du musée de la Reine Bétia sur l’îlot Madame, révélant 32 structures fossoyées (trous de poteau, trous de piquet, fosse, sablière). Trois phases stratigraphiques avaient pu être rapprochées de l’occupation pirate. Un riche mobilier comprenant de la porcelaine chinoise de la fin de la période Kangxi, de la céramique décorée malgache, de la céramique asiatique (jarre de Martaban), orientale (bouteille qulal) et européenne (grès de Westerwald, faïence de Delft), de nombreux fragments de pipes en terre cuite blanche fabriquées en Hollande et en Écosse (1668-1730), des restes de faune vertébrée et invertébrée ou encore des pierres à fusil en silex, avait permis de dater cet habitat des années 1700-1720. Il suggérait aussi la présence de plusieurs bâtiments construits en matériaux périssables sur poteaux porteurs, à la manière des falafa traditionnelles malgaches, témoins évidents des contacts entre les pirates et la population locale.

Céramique graphitée de tradition malgache. © J. Soulat, 2025

Des cases traditionnelles malgaches

En mai 2025, un nouveau sondage à 4 m plus au sud a été ouvert, toujours sous la conduite d’Alexandre Coulaud assisté de Roxane Barataud. D’une surface de 44 m2, il a livré 61 structures avec un important mobilier daté de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, très similaire à celui du premier sondage. On comptait aussi 55 trous de poteau, trois sablières basses, deux fosses dépotoirs et une fosse à pierres chauffantes creusés dans le niveau de sable de plage stérile. Comme en 2024, la plupart des trous de poteaux évoquaient les cases traditionnelles malgaches ; leur remplissage préservait une grande quantité d’objets associant souvent porcelaine chinoise à décor bleu-blanc et céramique de tradition malgache.

Bol en porcelaine chinoise de Zhangzhou, période Kangxi. © A. Coulaud, 2025

Deux dépotoirs

Au moins deux grosses fosses dépotoirs ont été mises au jour au sud-ouest du sondage. Très similaires, elles contenaient notamment plus de 300 restes de faune vertébrée portant des traces de boucherie (essentiellement des restes de bovidés), une petite perle en pâte de verre à décor polychrome, une monnaie en cuivre, une possible poignée de coffre en fer, et bien sûr de la porcelaine chinoise et de la céramique de tradition malgache. Enfin, à l’est, une importante fosse rectangulaire à parois verticales et fond plat est apparue : il pourrait s’agir d’un four à pierres chauffantes en raison de la présence d’un vaste niveau argileux rubéfié associé à des roches et galets brûlés.

Fouille en cours d’une fosse dépotoir. © J. Bagnolini, 2025

Une épave pirate unique au monde

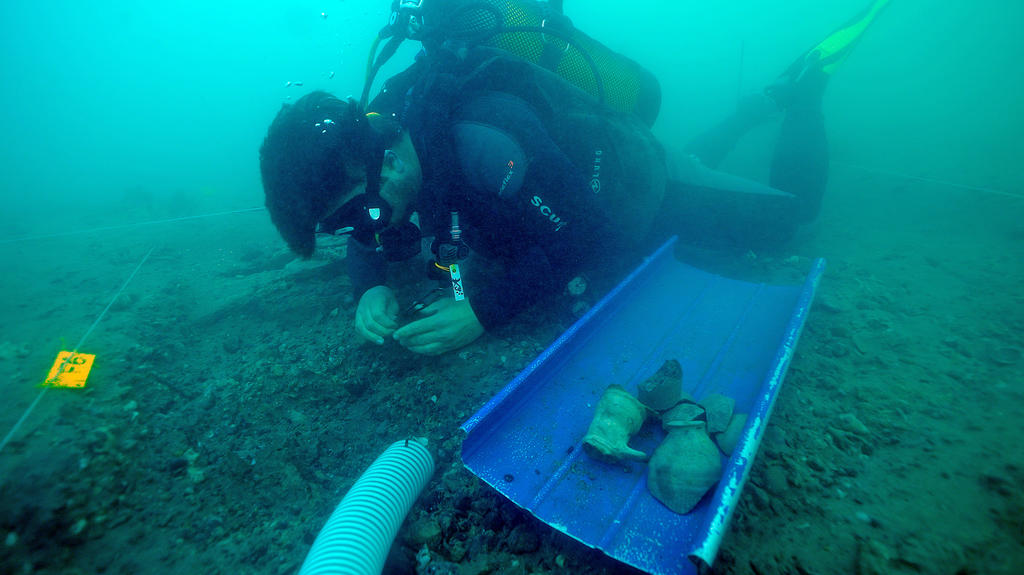

À quelques dizaines de mètres à l’est de la fouille terrestre, une épave gît dans la baie. Les raisons de sa présence si près du littoral se comprennent grâce aux archives. Conservés à Londres, à Paris ou à La Réunion, ces documents (plans, journaux de bord, amnisties) mentionnent que des navires pirates, et probablement certains autres capturés, y ont été coulés entre la fin des années 1690 et les années 1720 notamment pour se débarrasser de bateaux trop encombrants ou pour répondre aux clauses des amnisties proposées par le gouverneur de Bourbon (La Réunion). La zone devient alors un véritable cimetière naval. Découverte par une équipe américaine en 2000, l’épave aujourd’hui étudiée avait déjà fait l’objet de deux campagnes entre 2010 et 2015, aux investigations et résultats très controversés. Les interprétations proposées, sans réels fondements scientifiques, avaient en particulier été remises en cause par l’Unesco. Quoi qu’il en soit, le mobilier récolté au cours de ces recherches (plus de 3 000 objets) a été réexaminé par notre équipe en 2022 (dont 2 800 fragments de porcelaine chinoise ou encore treize pièces de monnaie en or datées entre les années 1649 et 1718) et depuis 2024, les fouilles ont repris sous la direction de Yann von Arnim et Anne Hoyau.

Vue de l’avant du navire. © J. Le Lay, 2025

Un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ?

Coulée dans le port actuel, à environ 40 m de la rive et 7 m de profondeur, l’épave se trouve dans un environnement vaseux à la visibilité mauvaise, enfouie sous un tas de pierres de lest à l’avant (lest composé d’une couche de galets puis de petits cailloutis). En 2024, 9 m2 avaient été partiellement fouillés, laissant entrevoir la structure en teck du navire, ce qui a été confirmé par les analyses xylologiques. L’équipe avait mis au jour les restes d’empiètement du mât de misaine, en place, encastré dans la carlingue, conservé sur 70 cm de hauteur. Le resserrement des formes architecturales et l’amorce d’une courbure vers le nord-ouest avaient permis de comprendre qu’il s’agissait de la partie avant du bateau et de son flanc tribord. Ces observations confirmèrent la présence d’un bateau de construction massive de type européen. Outre les tessons de porcelaine chinoise de la fin de la période Kangxi ou les tessons de bouteilles de type qulal venant d’Inde, la fouille a livré une importante, et très rare, couche d’amandes appartenant au navire. Il est possible de proposer une date de naufrage vers 1720. La construction en teck et la composition de la cargaison portent à croire qu’il s’agit d’un navire de commerce de type Indiaman de 30 à 40 m, de gros tonnage donc, peut-être de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), fabriqué en Asie.

Bol en porcelaine chinoise de la période Kangxi. © J. Le Lay, 2025

Une cargaison internationale

Le mobilier de l’épave rassemble 773 restes auxquels il faut ajouter le prélèvement exceptionnel de 400 amandes, provenant probablement d’Afghanistan et destinées à la revente. On compte ainsi 263 tessons de porcelaine chinoise de la fin de la période Kangxi à décor bleu-blanc et/ou polychrome doté parfois d’un aigle bicéphale, symbole des armoiries portugaises, 257 tessons de bouteilles en céramique de type qulal, une petite pipe en terre cuite grise de tradition ottomane ou moghole, 71 objets en métal (dont 14 pièces de monnaie en or frappées en Europe et en Inde, datées entre les années 1654-1713, et 15 petites pièces en cuivre de l’Empire moghol), 29 restes en verre dont deux cols (bouteille anglaise et flacon hollandais) ou encore une statuette en ivoire de saint Jean, production indo-portugaise faite à Goa à partir d’un ivoire importé de Sofala (Mozambique), colonie portugaise. L’accumulation des objets montre qu’une partie de la cargaison avait pour destination le Portugal ; mais la présence d’objets d’origine moghole pose question. Ce navire était-il une simple prise de pirates acheminée directement à Sainte-Marie ou a-t-il servi pour prendre d’autres proies avant de finir sa course dans la baie ?

Treize des quatorze pièces de monnaie en or découvertes sur l’épave, datées entre 1654 et 1713. Sept ducats de Venise, deux ducats des Provinces-Unies (Pays-Bas), trois frappés dans le Saint Empire (Allemagne et Hongrie) et deux mohurs venant de l’Empire moghol (Inde). © J. Bagnolini

Structure et chargement du navire

La reprise des fouilles en mai 2025, toujours sous la conduite d’Anne Hoyau et Yann von Arnim, avait pour objectif de mettre au jour toute la partie tribord de l’épave. L’utilisation de trois motopompes, équipées d’un aspirateur sous-marin, a grandement facilité la tâche. À plusieurs reprises, un relevé photogrammétrique a été effectué par Christophe Mathevot et Stefania Manfio, offrant une imagerie complète des secteurs investigués. Ainsi, entre 2024 et 2025, près de 40 m2 ont été fouillés, soit plus de 20 % de l’épave. La coque du navire se développe selon un axe longitudinal nord-sud sur au moins 30 m dont 27 m attestés archéologiquement. On peut estimer une largeur approximative de 9 m conservés en fond de carène. Le navire semble être posé droit sur sa quille. Le bordage, revêtement extérieur du navire, est visible de l’avant à l’arrière du navire à tribord et à bâbord pour les parties fouillées. Une possible rupture dans le rythme des couples au centre de l’épave porte à croire que le navire s’est brisé transversalement à ce niveau ; mais cela reste à préciser.

Fouille en cours des bouteilles en céramique de type qulal. © J. Le Lay, 2025

Un bateau démâté et dégréé avant de sombrer ?

Vers l’extrémité sud de l’épave, on constate la présence de serres de grosse section, similaires à celles observées en 2024 à l’avant. Par ailleurs, on note un dénivelé important du fond marin entre l’avant et l’arrière du navire. Il expliquerait la sensation d’accumulation des vestiges lourds, tels que le canon et quelques jarres, vers l’arrière du navire. On peut aussi imaginer qu’en sombrant, l’épave pose cette partie en premier et, de ce fait, les objets roulants s’y sont amoncelés venant par exemple se bloquer contre le canon. On note enfin l’absence de certains éléments, comme si le navire avait été vidé de l’ensemble de ses manœuvres (poulies, caps de mouton, cordages) présentes en principe en grande quantité, voire de ses munitions (boulets, grappes de raisin, mitrailles, etc.). De plus, le mobilier laissé sur place paraît peu important. Sous réserve de confirmation : une partie de la cargaison a-t-elle été débarquée et le navire démâté et dégréé avant de sombrer ?

Des pistes de recherches à explorer

Il est encore trop tôt pour identifier plus précisément cette épave. On peut néanmoins émettre l’hypothèse que ce navire a fait naufrage dans la baie après avril 1721 au moment où le pirate français Olivier Levasseur dit « la Buse » et ses acolytes séjournent à Sainte-Marie. Ces derniers restent une dizaine de mois sur place en attendant la réparation du navire Nossa Senhora do Cabo (La Vierge du Cap) pris le 26 avril 1721 dans la rade de Saint-Denis à La Réunion. Ce vaisseau appartenait au vice-roi des Indes portugaises, le comte d’Ericeira, Luis de Meneses. La connexion entre cette prise et l’épave est particulièrement intéressante puisqu’un fragment de porcelaine chinoise comportant les armoiries du comte a été retrouvé sur l’épave. De plus, de nombreuses pièces de porcelaine chinoise sont dotées de l’aigle bicéphale, qui traduit indubitablement une commande d’un émissaire à destination du marché portugais. Il est donc hautement probable que des éléments de la cargaison venant de la Nossa Senhora do Cabo ont été transportés à bord de l’épave de Sainte-Marie avant que cette dernière ne coule dans la baie pour une raison pour l’instant incertaine…

Statuette en ivoire de saint Jean. © J. Bagnolini, 2025

Des vestiges uniques au monde

Les recherches menées en 2024 et 2025 ont permis de mettre au jour près de 4 000 restes d’objets dont près de 1 400 tessons de porcelaine chinoise, 350 tessons de céramique de tradition malgache ou encore plus de 1 000 restes de faune vertébrée… Ces vestiges, uniques au monde, sont les témoins de la présence des pirates sur l’île Sainte-Marie. Pouvoir étudier dans la même zone les restes d’un établissement côtier pirate, véritable comptoir de contrebande, et une épave de navire pillé et utilisé par ces mêmes individus est rarissime en archéologie. La poursuite des fouilles est fondamentale pour mieux comprendre le destin de ces forbans de l’océan Indien, hors-la-loi des mers qui ont tenté de s’enrichir en détournant le système économique lié au développement des colonies, entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle.

Remontage en cours d’une bouteille en céramique de type qulal. © J. Bagnolini, 2025

Pour aller plus loin

« Quand la grande histoire de la piraterie remonte à la surface », Le Quotidien de La Réunion, 7 juin 2025 : www.lequotidien.re/article/societe/2025/06/07/ quand-la-grande-histoire-de-la-piraterie-remonte-a-la-surface

SOULAT J. et al., 2024, « Réexamen du mobilier venant de l’épave d’un navire coulé par les pirates au XVIIIe siècle dans la baie d’Ambodifotatra, île Sainte-Marie, Madagascar » Afriques. Doi : 10.4000/afriques.4694

SOULAT J., 2023, Pirates. Un archéologue révèle la véritable histoire des princes des mers, éditions Alisio.

SOULAT J. (dir.), 2025, L’île aux Pirates. Expédition archéologique (Sainte-Marie, Madagascar), éditions ADLP.