Airbnb et le Maroc doivent restituer les taxes prélevées au Sahara occidental

Après avoir cessé de référencer les villes sahraouies comme marocaines, la plateforme doit assumer une nouvelle exigence : reverser rétroactivement au peuple sahraoui les taxes collectées depuis 2019. Une question juridique aux implications internationales qui pourrait redéfinir les obligations fiscales des plateformes dans tous les territoires disputés.

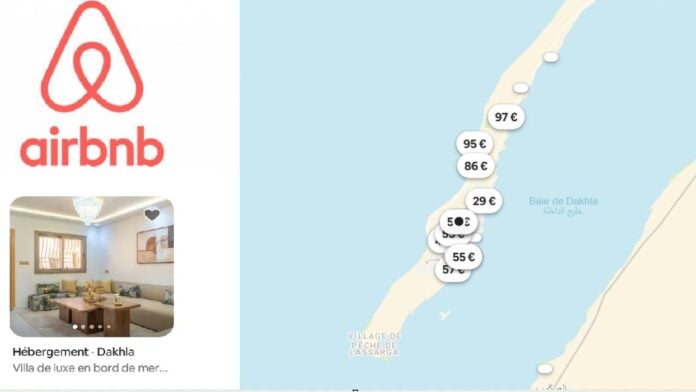

Fin juillet 2025, suite à une lettre de mise en demeure adressée le 13 juin 2025 par Western Sahara Resource Watch (WSRW), Airbnb a modifié sa cartographie pour cesser d’afficher Laâyoune, Dakhla et Boujdour comme des villes marocaines. Dans cette lettre, WSRW alertait l’entreprise sur les « graves erreurs géographiques » de sa base de données « qui ne correspondent pas aux cartes de l’ONU et aux décisions des tribunaux internationaux sur la question du Sahara occidental« . Prenant acte du droit international, la plateforme s’est alignée sur la position des Nations unies, qui classent le Sahara occidental comme territoire « non autonome » depuis 1963, conformément également à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui distingue clairement ce territoire du royaume du Maroc.

Cette rectification cartographique implique juridiquement que le cadre juridique marocain, notamment fiscal, ne s’applique pas légitimement à ce territoire occupé. Cela pour l’avenir, à compter de la date de modificaiton, mais cela implique aussi reconnaissance que la fiscalité appliquée par le passé était érronée.

Le détournement fiscal en question

Depuis 2019, la législation marocaine impose aux plateformes numériques étrangères de collecter automatiquement plusieurs prélèvements pour chaque nuitée : taxe de séjour, TVA et impôt sur les revenus locatifs. Ces sommes, ont logiquement dues être versées au Trésor marocain via les identifiants fiscaux fournis à Rabat. Elles représenteraient plusieurs millions de dirhams (plusieurs centaines de milliers d’euros) annuels pour les seules locations au Sahara occidental.

Tant qu’Airbnb géolocalisait les hébergements de Laâyoune ou Dakhla comme « marocains », ces taxes suivaient mécaniquement le circuit fiscal du royaume. Cette pratique constitue donc un « enrichissement sans cause » contraire au droit international des territoires occupés, qui interdit à une puissance administrante de tirer profit économique d’un territoire qu’elle ne détient pas en droit.

Cette problématique n’est pas inédite. Airbnb a déjà été confrontée à des questions similaires dans les territoires palestiniens occupés. En 2018, face aux pressions d’Human Rights Watch et d’Amnesty International, la plateforme avait initialement annoncé le retrait de 200 annonces dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. Mais en 2019, sous la pression de poursuites judiciaires et de lois anti-boycott dans plusieurs États américains, Airbnb a alors fait marche arrière.

En Cijordanie, des profits discrètement envoyés à une ONG

Airbnb a conservé ses annonces en Cisjordanie tout en s’engageant à reverser « tous les profits » générés par ces locations à des organisations humanitaires. Ces fonds sont versés à l’Institute for Economics and Peace, un think-tank international basé à Sydney, en Australie. Cependant, Airbnb refuse de divulguer les montants concernés, maintenant l’opacité sur l’ampleur financière de cette « compensation« .

Cette solution présente cependant plusieurs limites majeures : elle ne remet pas en question la légitimité fiscale de l’occupation, ne prévoit aucune restitution rétroactive, et surtout, les fonds ne bénéficient pas directement au peuple palestinien dont les terres sont toujours occupées. En outre, il n’est pas question d’éventuels impots, ou alors, si un impôt sur les sociétés doit être réglé par Airbnb, ce qui semble fiscalement normal en fonction du CA réalisé ou des bénéfices, les recettes réalisées en Cijordanie sont-elles prises en comptes et intégrée dans l’impôt versé à Israël, ou non prise en compte et alors concervée par la plateforme américaine ?

Trois stratégies de recouvrement pour le Sahara occidental

Face à l’insuffisance du « modèle palestinien« , les défenseurs du droit sahraoui doivent explorer trois voies plus ambitieuses :

- Le fonds séquestre international. Ainsi, sur le modèle du Fonds de développement pour l’Irak (2003-2010), qui gérait les revenus pétroliers sous mandat onusien, un compte séquestre pourrait être établi. Ce mécanisme recevrait les taxes futures en attendant le règlement définitif du statut territorial, avec versement rétroactif des sommes déjà perçues depuis 2019.

- L’action judiciaire européenne est aussi une piste sérieuse. En effet, la décision de la Cour de justice de l’UE du 4 octobre 2024, invalidant les accords commerciaux UE-Maroc faute de consentement sahraoui, ouvre une brèche juridique. Les propriétaires sahraouis et le Front Polisario en tant que représentant gouvernemental reconnu, pourraient s’appuyer sur ce précédent pour réclamer des dommages-intérêts avec intérêts pour « perte de souveraineté fiscale« .

- Enfin, la pression contractuelle directe. Car les plateformes (Airbnb, Booking, Expedia, Hotels.com), mais aussi toutes entreprises internationales travaillant au Sahara occidental, pourraient être sommées de suspendre leurs reversements au fisc marocain jusqu’à reconnaissance d’un interlocuteur sahraoui légitime. Le refus les exposerait à des poursuites pour complicité de spoliation de ressources, un chef d’accusation déjà étudié par plusieurs cabinets spécialisés en responsabilité sociale des entreprises.

Enfin, sans engagement clair sur la restitution fiscale, un contentieux sera engagé à New York, siège social de l’entreprise, visant un gel judiciaire des paiements vers Rabat.

Un défi plus large pour les territoires disputés

Le cas du Sahara occidental s’inscrit dans une problématique plus vaste. Airbnb opère également dans d’autres territoires disputés comme l’Ossétie du Sud, l’Abkhazie, Chypre du Nord, et le Nagorno-Karabakh, où se posent des questions similaires de légitimité fiscale. Seule la Crimée a été retirée de la plateforme, suite aux sanctions internationales imposées après l’annexion russe de 2014.

Cette multiplicité de cas révèle l’absence de doctrine cohérente des plateformes face aux territoires occupés ou disputés, chaque situation étant traitée au cas par cas selon les pressions politiques et judiciaires.

L’enjeu de déterminer qui détient légitimement le droit de lever l’impôt sur le territoire sahraoui pourrait établir un précédent majeur dans l’application du droit international aux activités des plateformes numériques en territoires occupés ou contestés.

Contrairement au compromis palestinien qui maintient le statu quo tout en redistribuant discrètement les profits, le modèle sahraoui doit exiger une restitution intégrale et rétroactive, reconnaissant explicitement l’illégitimité de la taxation par la puissance occupante.

La résolution de ce conflit fiscal pourrait ainsi créer un modèle plus rigoureux, applicable à d’autres situations similaires dans le monde, où des entreprises technologiques opèrent dans des zones dont le statut juridique reste contesté.