Droits des femmes: la Centrafrique devient le 46e État africain à ratifier le Protocole de Maputo

La République centrafricaine est devenue, fin juillet, le 46ᵉ pays africain à ratifier le Protocole de Maputo, texte phare de l’Union africaine adopté en 2003 pour la protection des droits des femmes. L’annonce a été faite mardi 26 août par les ONG qui militent pour sa mise en œuvre. Ce traité, considéré comme l’un des plus progressistes au monde, interdit les mutilations génitales féminines, fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans et reconnaît le droit à l’avortement médicalisé dans certains cas.

Publié le :

2 min Temps de lecture

« Le Protocole de Maputo est unique parce qu’il a été élaboré par des Africains, pour les Africains. Il prend en compte nos identités culturelles et protège les femmes contre des pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines », explique Gicuku Karugu, responsable de programme au bureau Afrique de l’ONG Equality Now.

Pour les femmes centrafricaines, cette ratification ouvre une porte essentielle : celle de la justice. « Cette ratification donne aux femmes centrafricaines une base légale pour revendiquer leurs droits, que ce soit devant les tribunaux nationaux ou, en dernier recours, devant la Commission africaine des droits de l’homme », poursuit-elle.

À écouter aussiRDC: la bataille des femmes pour le respect de l’IVG dans le Protocole de Maputo

Protéger les droits des femmes

Le texte est ambitieux : il protège la dignité des femmes contre toutes formes de violences, fixe le mariage à 18 ans minimum et garantit le droit à la santé reproductive, y compris à l’avortement médicalisé en cas de viol, d’inceste ou de danger pour la santé de la mère. « C’est une disposition très puissante, car peu de textes internationaux reconnaissent explicitement ce droit », souligne la juriste.

Pour Maître Yveline Ntanfai, avocate camerounaise et présidente du WCIC, membre d’une coalition régionale de défense des droits des femmes, le Protocole de Maputo constitue en effet « le seul instrument actuel qui prend en compte les problèmes spécifiques aux femmes africaines ». Elle salue également les garde-fous posés contre les « rites de veuvage humiliants ».

Maître Yveline Ntanfai, avocate camerounaise et présidente du WCIC

Neuf pays africains ne sont pas encore signataires

Mais l’écart entre la norme et la pratique reste immense. « La plus grande difficulté, c’est la mise en œuvre. Il faudra de nouvelles lois, des refuges pour les victimes, et former la police, les juges, les médecins pour qu’ils sachent faire respecter le protocole », insiste Gicuku Karugu.

Même parmi les pays qui ont déjà ratifié, la bataille n’est pas terminée : en Gambie, certains groupes cherchent aujourd’hui à contester l’interdiction des mutilations génitales féminines. À ce jour, neuf pays africains n’ont toujours pas ratifié le protocole : le Burundi, le Tchad, l’Égypte, l’Érythrée, Madagascar, le Niger, la Somalie, le Soudan et le Maroc.

Les ONG espèrent que la décision de Bangui servira d’exemple. « Même en période de conflit ou face aux résistances, ce protocole reste essentiel : il garantit aux femmes centrafricaines leurs droits fondamentaux », conclut Gicuku Karugu.

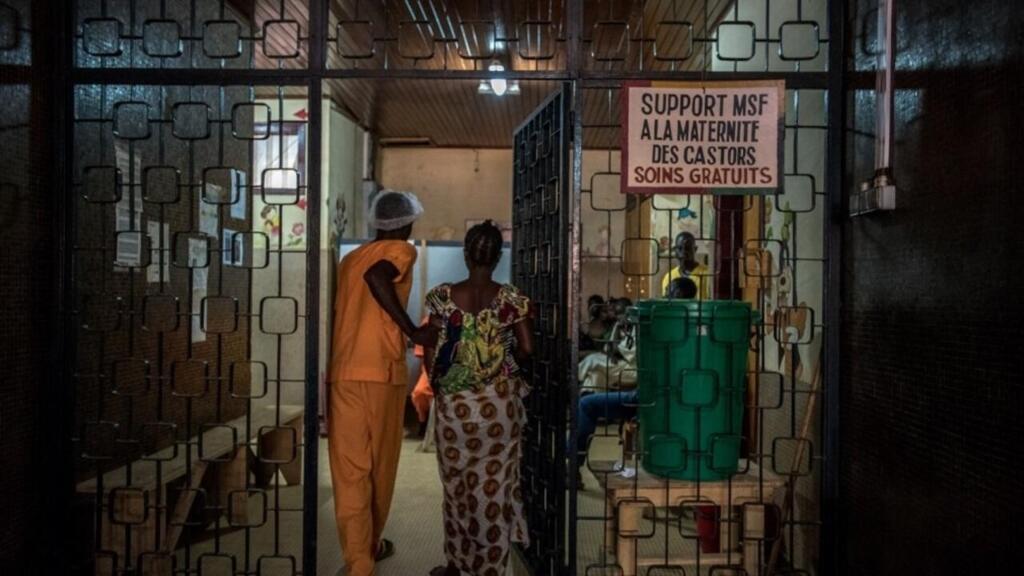

À écouter aussiSanté en République Centrafricaine