«Les mères de Chibok» au Fipadoc: un documentaire lumineux de Joel Kachi Benson

C’était un choc immense pour tout un pays. En 2014, à Chibok, au Nigeria, les terroristes islamistes de Boko Haram kidnappent 276 filles dans un lycée. Depuis, certaines ont retrouvé la liberté, d’autres pas. Le réalisateur nigérian Joel Kachi Benson a suivi pendant des années « Les mères de Chibok » pour vivre et transmettre comment elles arrivent à avancer après ce terrible drame. Entretien à Biarritz, au Fipadoc, le plus grand festival international du film documentaire en France.

RFI : De quoi parle Les mères de Chibok ?

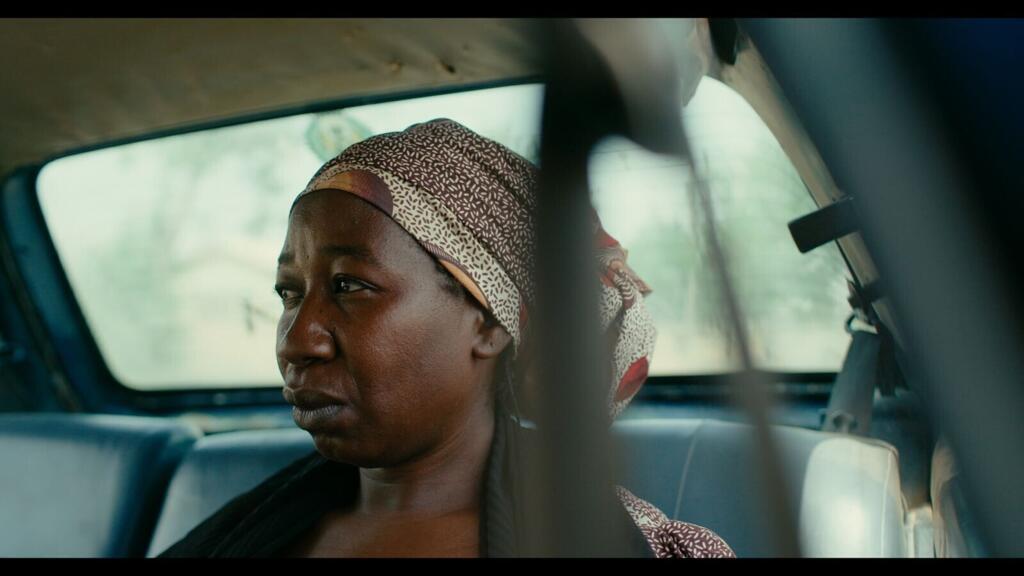

Joel Kachi Benson : Mon film raconte l’histoire de quatre mères au cours d’un cycle agricole. Ce sont certaines des mères des 276 filles qui ont été kidnappées par Boko Haram en 2014. Je suis retourné passer du temps avec les mères de ces filles, simplement pour comprendre comment elles avancent après cette tragédie.

Dans votre film, nous retrouvons Yana, l’une des mères déjà rencontrées dans votre précédent film, Les filles de Chibok. Cinq ans après la sortie de ce documentaire multimédia, à quel moment avez-vous senti qu’il était nécessaire de réaliser un deuxième film ?

Lorsque j’ai réalisé Les filles de Chibok en 2019, Yana était le personnage principal. Les filles de Chibok, c’était comme une réaction instinctive lorsque j’ai été confronté au chagrin et à la douleur de cette femme, de cette mère. Mais en passant plus de temps avec elle et d’autres femmes de la communauté, j’ai réalisé qu’il y avait une histoire qui n’était pas racontée. Une histoire de force, de courage, d’espoir et de bravoure face à la terreur. Et je ne comprenais pas pourquoi nous n’avons pas raconté cette histoire. J’ai donc estimé qu’il était important que nous puissions voir ces femmes sous un autre angle. C’est pourquoi j’ai décidé de le faire. J’ai donc commencé à réaliser ce film en 2021.

La première image, la première scène, nous montre une fille ou une femme qui roule seule à vélo dans une région quasi déserte. Nous la voyons d’en haut, depuis le ciel. Pourquoi avez-vous choisi cette image pour commencer ?

Il s’agit d’une femme, l’une des mères, qui est enseignante et qui se rend chaque jour à vélo de chez elle à l’école. Elle parcourt environ une heure et demie à vélo au milieu du désert pour aller enseigner. Sa fille a été kidnappée, mais elle continue de croire au pouvoir de l’éducation. Et elle va enseigner tous les jours. J’ai trouvé cette image très forte. Je l’ai accompagnée plusieurs fois à l’école et je voulais montrer à quel point ces femmes sont fortes, courageuses et parfois seules, mais qu’elles continuent malgré tout.

Plus que dix ans après l’enlèvement, vous racontez aujourd’hui cette histoire et ce qui s’est passé après. En revanche, vous racontez ce passé en regardant vers l’avenir. Vous ne regardez pas le passé. Vous vous concentrez sur la force, pas sur la souffrance. Vous vous concentrez sur le pouvoir des femmes, pas sur la violence des hommes.

C’était un choix délibéré de ma part. C’est une histoire. C’est un angle que l’on voit rarement chez les femmes. Peut-être parce qu’il n’est pas sensationnel. Mais en fin de compte, nous sommes tous humains. Il est très important pour moi, en tant que conteur nigérian, d’utiliser mes histoires pour humaniser mon peuple. Je veux vraiment montrer au monde ces femmes telles qu’elles sont. Ce sont des mères, des épouses, des sœurs, des femmes, des êtres humains… Et j’espère qu’elles sont satisfaites de ce que j’ai fait, et qu’elles ont le sentiment que j’ai su les représenter avec dignité.

Ce sont des mères, mais ce sont aussi des agricultrices. Elles plantent des graines d’arachides, mais elles plantent aussi l’éducation, la liberté, l’espoir.

Oui. Ce sont des mères et ce sont aussi celles qui nourrissent la terre. Quand on pense à cette première image et à l’aspect aride de la terre… à la fin du film tout est vert ! Et c’est la même femme ! Ces femmes nourrissent la terre comme elles nourrissent leurs enfants. Et les graines qu’elles plantent ne sont pas seulement des graines d’arachides ou de maïs. Ce sont des graines d’espoir. Selon elles, ces graines permettront de renverser le cycle de la violence dans leur communauté, car elles croient que l’éducation est vraiment le moyen de lutter contre Boko Haram. Elles le font discrètement, sans prendre les armes, car la plume est plus forte que l’épée, n’est-ce pas ?

Votre documentaire montre aussi les histoires de deux filles qui ont été libérées, mais qui ont été mariées de force par Boko Haram et reviennent maintenant avec un petit garçon et une petite fille. Comment ces filles, ces mères et la société nigériane gèrent-elles cette situation ?

C’est une situation très complexe. Je ne veux pas gâcher le film pour ceux qui ne l’ont pas vu, mais dans l’un des cas, la réaction a été très différente. Il y avait une indifférence, presque comme un rejet. Dans l’autre cas, il y a eu un accueil chaleureux de cette fille.

Ce que Boko Haram a fait dans cette communauté était terrible. Ce qu’ils ont fait dans tout le nord du Nigeria est terrible. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière. Ainsi, lorsque ces filles reviennent avec des enfants, ceux-ci sont parfois perçus à travers le prisme de la violence. Certaines communautés refusent d’avoir quoi que ce soit à faire avec eux. C’est très difficile pour les enfants, et pour leurs mères qui ont été violées. C’est un débat qui se poursuit, et j’espère que mon film pourra aider à montrer qu’au bout du compte, l’amour l’emporte, la compréhension l’emporte. Les filles se sont retrouvées dans cette situation sans l’avoir voulue. Elles ont été victimes des circonstances. Il faut donc faire preuve de beaucoup de compréhension à leur égard.

Avec Les filles de Chibok, vous êtes devenu en 2019 le premier cinéaste africain à remporter le Lion d’or de la Mostra de Venise dans la catégorie Meilleur film en réalité virtuelle. Et avec Madu, vous êtes devenu le premier lauréat nigérian aux Emmy Awards. Au Fipadoc, vous avez participé à une table ronde sur le thème Revealing Unseen Nigerian Stories (« Révéler des histoires nigérianes inconnues »). En tant que cinéaste nigérian très reconnu, a-t-il été facile de produire Les mères de Chibok ?

Non, c’est toujours difficile. Partout dans le monde, il est difficile de faire des films. À plus forte raison au Nigeria ! Et c’est encore plus difficile lorsque vous réalisez un contenu non fictionnel. La réalisation de films documentaires est encore plus difficile. Mais je crois sincèrement au pouvoir de la narration. Je crois sincèrement en mes histoires. Au fil des ans, j’ai réussi à créer une communauté, une petite communauté de croyants : mon directeur de la photographie, certains de mes assistants de production… Et parfois, je leur dis : « Hé, les gars, j’ai une idée. C’est une belle histoire. Lançons-nous. » Au fur et à mesure que nous avançons, nous montrons aux gens ce que nous faisons. Et nous obtenons peut-être un peu de soutien ici et là. Réaliser les maquettes pour ce film n’a pas été facile. Mais à un moment donné, la bonne personne les a vues. Mon ami me disait toujours : « Tu peux encaisser beaucoup de non. Tu n’as besoin que d’un seul oui. » Cela peut prendre du temps, mais une fois que vous obtenez ce « oui », cela compense tous les mois ou toutes les années de déception.