Le blocus de Kayes : nouvelle stratégie des rebelles maliens face à une junte fragilisée

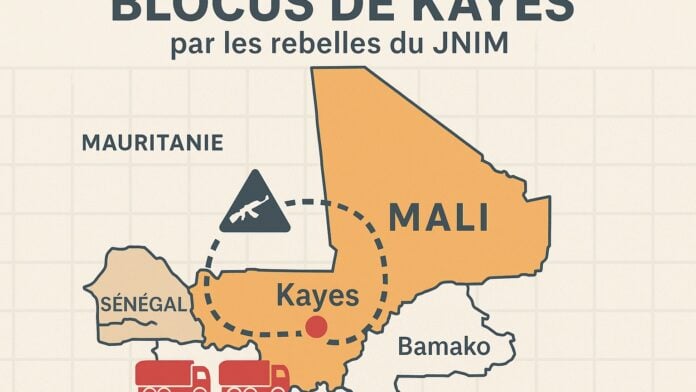

Depuis l’annonce d’un blocus imposé par le groupe jihadiste affilié à Al-Qaïda (JNIM) dans l’ouest malien, la ville de Kayes est devenue un symbole de la crise sécuritaire et politique qui secoue le Mali. En restreignant les importations de carburant vers Bamako et limitant les déplacements dans les zones frontalières, les rebelles affirment leur capacité à remettre en cause la gouvernance de la junte. À la fois riposte, intimidation, et test de résilience, cette manœuvre pourrait avoir des conséquences durables pour l’avenir du pays.

Début septembre 2025, les jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ont officiellement décrété un blocus sur les villes de Kayes et Nioro du Sahel, concrétisant ainsi des menaces proférées dès le mois de juillet. Cette escalade fait suite aux attaques coordonnées du 1er juillet 2025 dans plusieurs localités de la région, notamment à Diboli, située à seulement 1,3 kilomètre de la frontière sénégalaise.

Contexte récent et déroulé du blocus

Selon de nombreux témoignages et les vidéos de propagande diffusées par le JNIM lui-même, des camions-citernes en provenance du Sénégal, de Mauritanie, de Guinée et de Côte d’Ivoire sont systématiquement interceptés, vidés de leur carburant ou incendiés aux points de contrôle installés entre Soribougou et Neguela. Les 14 et 15 septembre, plusieurs dizaines de camions sous escorte militaire ont été détruits, forçant les soldats maliens à se replier et abandonnant de fait le terrain aux jihadistes.

Pour riposter, l’armée malienne a multiplié les frappes aériennes dans la région de Kayes, Yélimané et Nioro du Sahel, revendiquant la « neutralisation » de « plusieurs dizaines de terroristes » selon ses communiqués officiels.

Kayes, zone périphérique mais stratégique

Située à l’ouest du Mali, Kayes était traditionnellement perçue comme moins exposée aux attaques jihadistes par comparaison avec le nord ou le centre du pays. Cette région représente pourtant un enjeu économique majeur : elle concentre environ 80% de la production aurifère malienne et constitue un nœud vital du corridor commercial Bamako-Dakar, assurant une part considérable des importations terrestres du Mali.

Depuis plusieurs mois, cette apparente tranquillité s’effrite : postes de sécurité attaqués, mouvements des groupes armés dans les zones frontalières, sabotage de la Route Nationale 1 le 31 août 2025. Les populations expriment une inquiétude grandissante quant à la capacité de l’État à assurer leur protection, d’autant plus que le JNIM a étendu ses attaques aux entreprises étrangères présentes dans la région, notamment sept sites industriels entre juillet et août 2025.

Objectifs des rebelles et conséquences économiques

Le blocus s’inscrit dans une stratégie plus large du JNIM visant à « asphyxier » la capitale Bamako en contrôlant les circuits d’approvisionnement essentiels. En ciblant spécifiquement les flux de carburant et en menaçant nommément la compagnie Diarra Transport, les jihadistes cherchent à établir un contrôle économique parallèle, créant de fait un État dans l’État.

Les conséquences économiques se font déjà sentir : flambée des prix du carburant, pénuries dans les stations-service, perturbations massives du transport de marchandises. Les populations de Kayes et Nioro subissent des difficultés accrues pour se déplacer ou approvisionner les marchés locaux. La stratégie terroriste force également une dépendance croissante envers les réseaux informels de contrebande, que le JNIM peut taxer et réguler, renforçant paradoxalement son emprise financière sur la région.

Un défi politique pour la junte

Pour le régime militaire qui dirige le Mali depuis les coups d’État de 2020 et 2021, ce blocus révèle plusieurs faiblesses structurelles : incapacité à sécuriser des régions stratégiques, vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement nationales, fragilité de l’autorité territoriale au-delà des centres urbains.

Cette situation alimente les critiques tant internes qu’externes. Les populations attendent des réponses concrètes tandis que les partenaires internationaux scrutent la gestion de la crise. Le porte-parole de l’armée malienne tente de minimiser l’impact, affirmant que les « incursions djihadistes n’ont duré que 20 à 30 minutes maximum » et dénonçant une « guerre de l’information ». Cette communication défensive témoigne toutefois de l’embarras des autorités face à une situation qui échappe manifestement à leur contrôle.

Plusieurs issues restent envisageables : intensification des opérations militaires au risque d’aggraver l’instabilité régionale, négociations locales qui risqueraient de légitimer davantage les groupes armés, ou prolongement du blocus qui fragiliserait encore la légitimité du pouvoir central.

L’enjeu dépasse désormais les frontières maliennes. Le Sénégal et la Mauritanie, directement menacés par la perturbation des flux commerciaux transfrontaliers, observent avec inquiétude cette escalade qui pourrait favoriser l’expansion des réseaux criminels et terroristes dans leurs propres territoires.