Qui sont les paranthropes, ces hominines méconnus ?

Malgré leur importance scientifique, les paranthropes, lointains cousins sans descendance des humains, restent peu connus du grand public. Ils sont souvent éclipsés par des figures plus célèbres comme Lucy (Australopithecus afarensis) ou les premiers représentants du genre Homo. Pourtant, de nouvelles découvertes éclairent notre compréhension de leur morphologie particulière, de leurs comportements et de leur coexistence avec leurs contemporains du genre Homo dans des environnements africains passés fluctuants. Des recherches qui demeurent essentielles pour éclairer la question des origines et de l’évolution de notre propre humanité.

En 1938, quatorze ans après la retentissante découverte de l’enfant de Taung, le premier australopithèque de l’histoire, et avec la création à cette occasion de l’espèce Australopithecus africanus, l’Afrique du Sud livre une nouvelle surprise aux paléontologues.

Parallèle à l’Homme

Dans le réseau karstique de Kromdraai sont découverts en 1938 les restes fossiles d’un hominine jusqu’alors inconnu. Le crâne partiel, les dents et les os du squelette, attribués à un individu baptisé TM 1517, datés d’environ 2 millions d’années (Ma), se distinguent nettement des fossiles d’A. africanus découverts depuis 1936 dans la grotte voisine de Sterkfontein. C’est à partir de ces différences qu’un tout nouveau genre est créé : Paranthropus, soit « parallèle à l’Homme ». L’espèce est nommée Paranthropus robustus, en référence à la robustesse remarquable de ses os et de sa mâchoire.

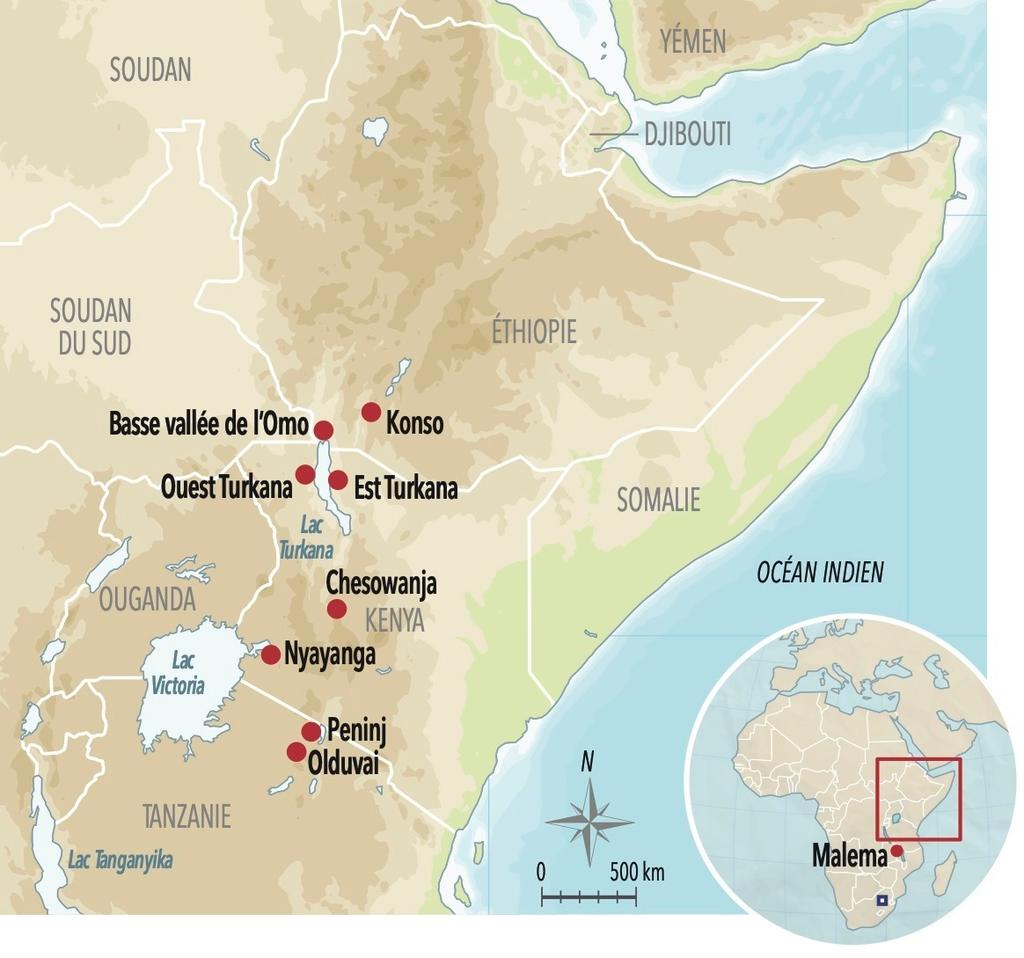

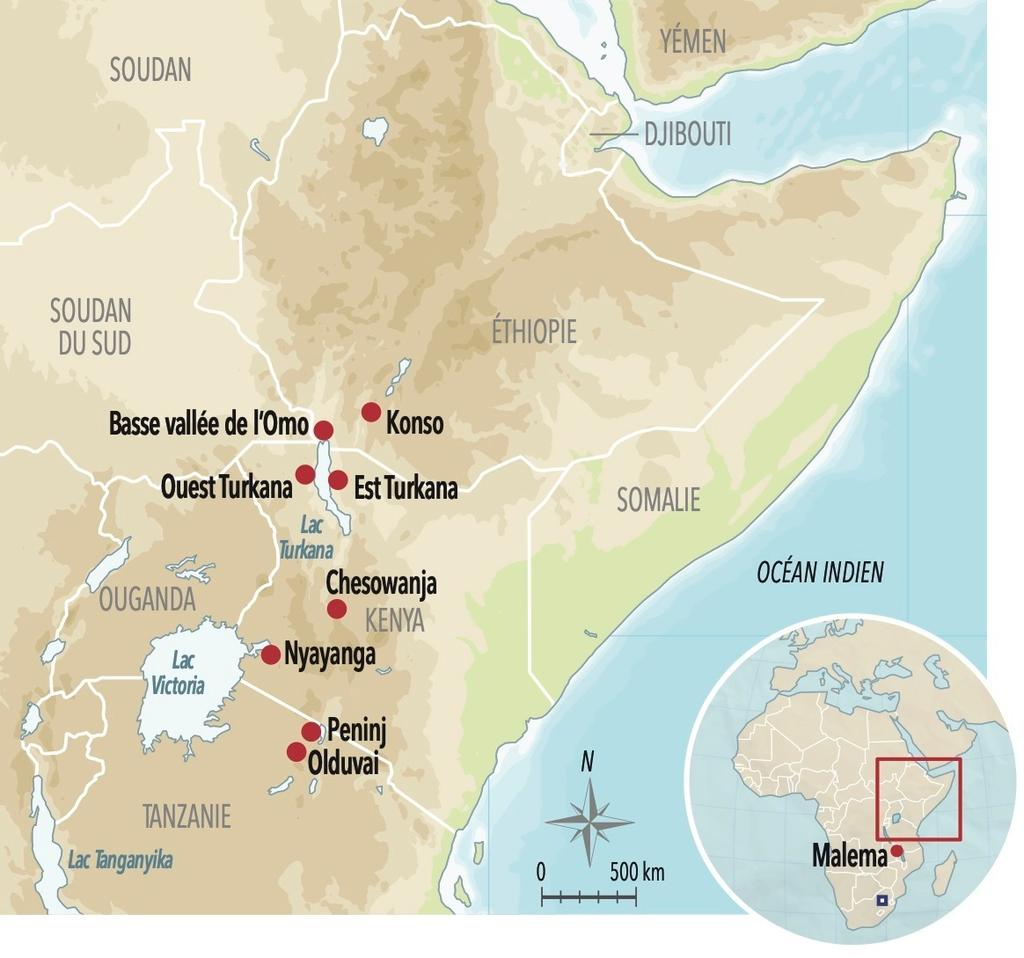

Localisation des sites en Afrique de l’Est. © Carl Voyer © Éditions Faton

Une succession de crânes déterminants

En 1959, dans les gorges d’Olduvai, en Tanzanie, les préhistoriens Louis et Mary Leakey découvrent un crâne exceptionnellement bien conservé. Ce fossile, catalogué OH 5, est rapidement surnommé « Casse-noix » en raison de sa puissante mâchoire capable, selon les chercheurs, de broyer des noix. D’abord estimé à 2 Ma, son âge est aujourd’hui révisé à environ 1,75 Ma. Ce crâne représente le spécimen type (holotype) d’une nouvelle espèce, Zinjanthropus boisei, du nom de John Boise, mécène des Leakey. Il est ensuite classé sous le nom d’Australopithecus boisei, puis, vers la fin du XXe siècle, sous celui de Paranthropus boisei, sa morphologie crânio-mandibulaire très massive le rapprochant des P. robustus sud-africains. En 1967, dans le Sud-Ouest de l’Éthiopie, les chercheurs Camille Arambourg et Yves Coppens mettent en évidence une mandibule fossile provenant de la basse vallée de l’Omo, cataloguée Omo 18-1967-18, datée de 2,6 Ma (voir encadré page suivante). Ils créent une nouvelle espèce, Paraustralopithecus aethiopicus, ensuite également intégrée au genre Paranthropus. Plus ancienne que les autres paranthropes connus, elle est surtout représentée par des dents et quelques fragments de mâchoires. Mais une découverte exceptionnelle vient enrichir notre connaissance : un crâne complet, identifié sous le code KNM-WT 17000, mis au jour en 1985 à l’ouest du lac Turkana, au nord du Kenya. Surnommé « le crâne noir » en raison de la couleur sombre des sédiments qui ont permis sa fossilisation, ce fossile d’aethiopicus est daté de 2,5 Ma.

Vue occlusale d’OMO 18-1967-18, spécimen type de Paranthropus aethiopicus (Arambourg & Coppens, 1968). Cette mandibule montre des branches horizontales particulièrement épaisses, typiques des paranthropes. © OGRE

Présence inégale selon les périodes et les régions

Les fossiles de paranthropes, dont le plus ancien est daté entre 3 et 2,6 Ma sur le site de Nyayanga, ne sont pas répartis de manière homogène dans le temps et dans l’espace. En effet, la documentation paléoanthropologique varie fortement, tant en quantité qu’en qualité. La plus ancienne espèce connue, Paranthropus aethiopicus (2,7-2,3 Ma), ne se retrouve qu’en Afrique de l’Est, notamment en Éthiopie (basse vallée de l’Omo) et au Kenya (à l’ouest du lac Turkana). À ce jour, environ 70 fossiles ont été découverts mais ils sont très fragmentaires : seulement deux crânes, sept mandibules et surtout de nombreuses dents isolées. Aucun reste du squelette infra-crânien n’a pu lui être attribué. Quant à Paranthropus boisei (2,4-1,2 Ma), il est bien mieux documenté avec environ 250 spécimens, retrouvés en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et au Malawi, avec de nombreux crânes et mandibules, parfois presque complets. Mais là encore, les restes infra-crâniens restent rares. Un seul fossile, OH 80, découvert en 2013, associe à la fois des dents et des restes du squelette, mais très incomplets. Enfin, Paranthropus robustus (2,2-1 Ma) est l’espèce la mieux représentée sur le plan anatomique, avec plus de 400 restes mis au jour dans la région du Gauteng en Afrique du Sud. On possède de nombreux éléments crâniens et dentaires, mais comme pour les autres paranthropes, les os infra-crâniens restent fragmentaires. Pour l’instant un seul spécimen (l’holotype de l’espèce) associe des éléments crâniens et infra-crâniens.

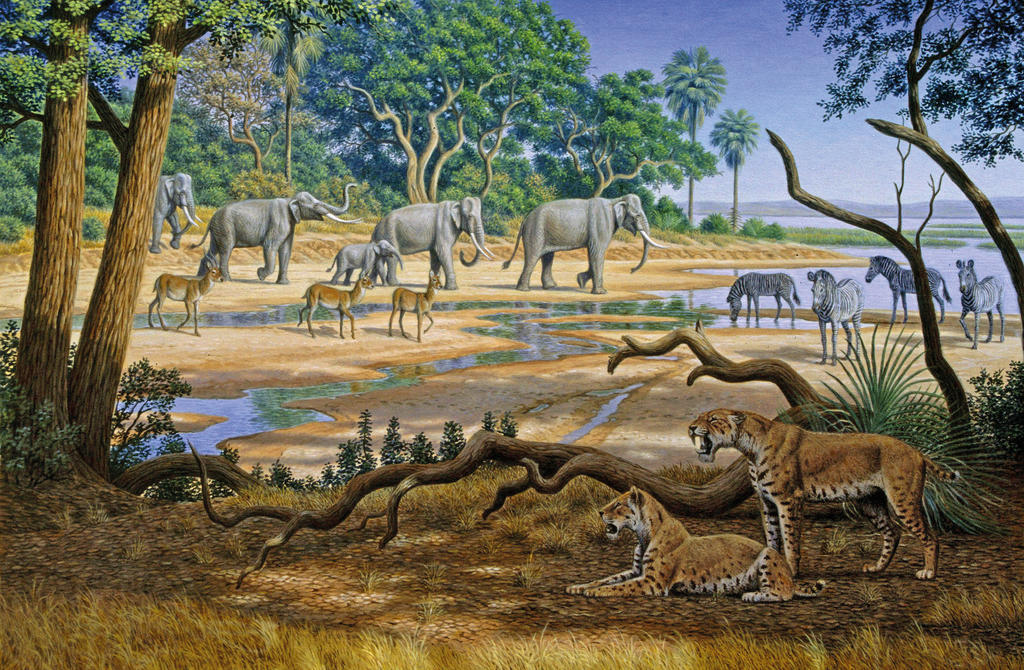

Évocation de paysage dans lequel ont vécu les paranthropes. © Mauricio Anton

Ce que disent les os

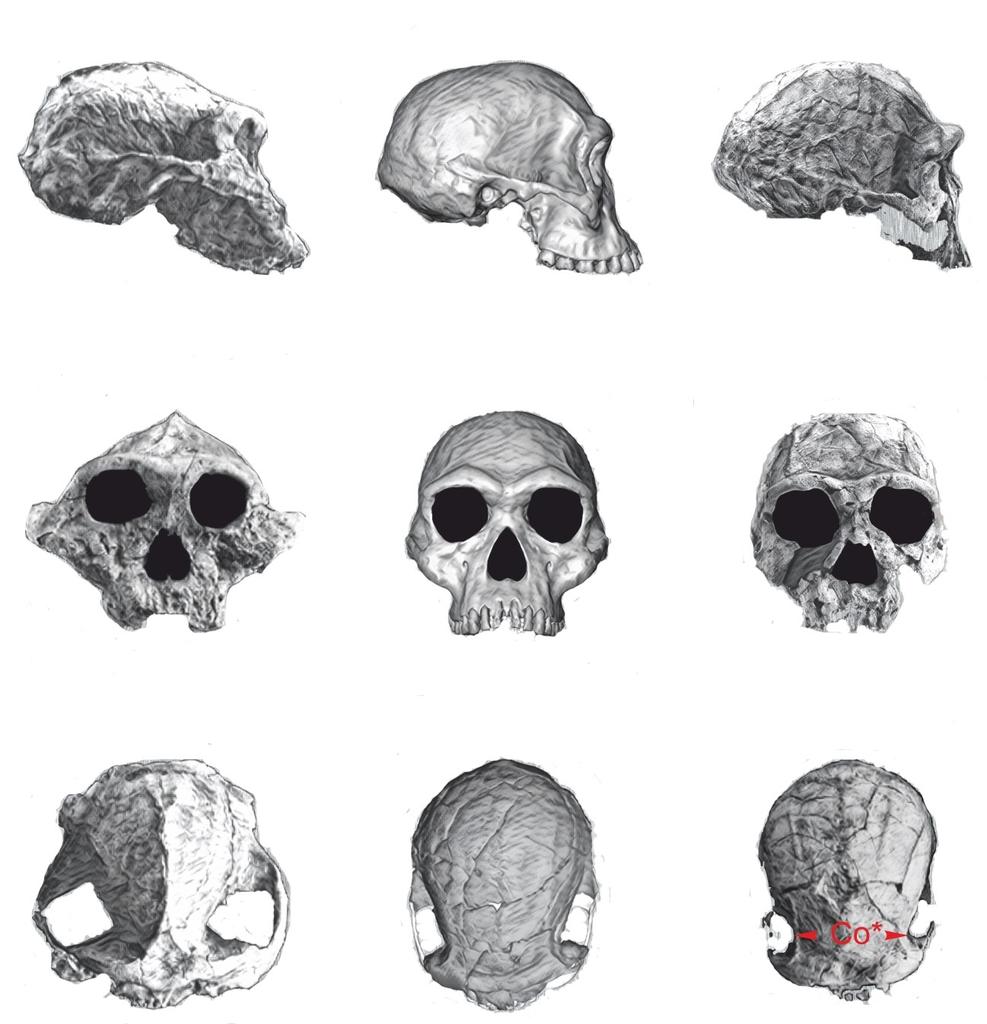

Les fossiles de paranthropes livrent toutefois de précieuses informations sur leur apparence et leur mode de vie. Ce groupe se distingue nettement des autres hominines, notamment par des traits caractéristiques : une face large, plate et très avancée, avec une forme dite en soucoupe et un espace très important pour l’insertion de puissants muscles masticateurs (fosse zygomatique). Chez les mâles, le sommet du crâne est surmonté de crêtes osseuses, signes d’une musculature très développée, avec une zone triangulaire (trigone frontal) très spécifique. Le crâne lui-même est bas et étroit, surtout en arrière des orbites (constriction post-orbitaire). La capacité crânienne (volume interne du crâne) est modeste, allant de 410 à 530 cm3, bien en deçà de celle des humains actuels (1 200-1 500 cm3).

Comparaison morphologique entre les paranthropes et les premiers représentants du genre Homo (Homo habilis et Homo ergaster). Modifié d’après Voyer/Guy, Prat et Marchal

Des molaires et des prémolaires de grandes dimensions

La mandibule est très massive, sans menton, et les dents sont impressionnantes : celles antérieures (incisives et canines) sont petites, tandis que les molaires et prémolaires à l’arrière présentent un émail épais et sont de grandes dimensions, les plus grandes connues chez les hominines. La morphologie crânio-faciale de P. aethiopicus est proche de celle de P. boisei, mais chez le premier la face est plus en avant, la base du crâne moins fléchie, les incisives plus grandes et les dents postérieures moins larges. P. boisei, souvent qualifié d’« hyper-robuste », se distingue par une face plus large, une dentition post-canine encore plus volumineuse que celle de P. robustus. Ce dernier se distingue de P. boisei, par des différences au niveau de l’os frontal et des orbites, avec un contour rectangulaire.

Comparaison de dents (molaires inférieures) de paranthropes à droite et de premiers représentants du genre Homo à gauche. © S. Prat, MPK

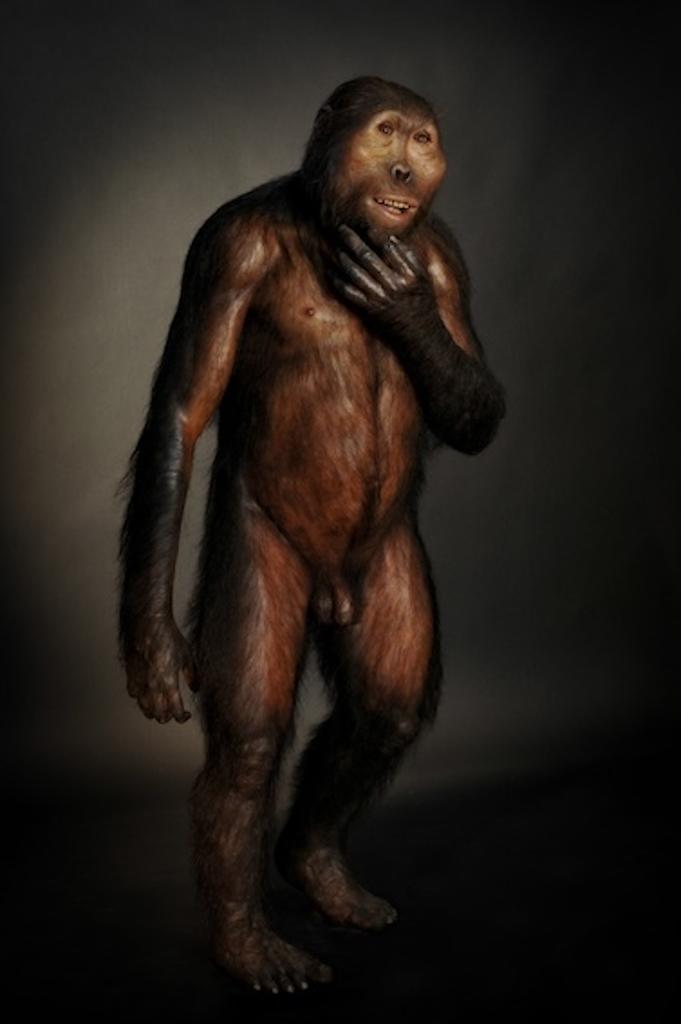

Une démarche bipède… mais pas que

Les modes de déplacement des paranthropes restent encore mal compris. Et pour cause : très peu d’éléments du squelette sont complets, et encore moins associés avec des os du crâne. Malgré ces lacunes, les éléments disponibles suggèrent que les paranthropes pratiquaient une bipédie terrestre efficace d’après la morphologie et l’orientation du gros orteil et l’inclinaison oblique du fémur, comme chez les humains actuels, tout en conservant possiblement une capacité au grimper avec des os de l’avant-bras robustes et des muscles puissants.

Reconstitution d’un Paranthropus boisei mâle. D’apres le moulage du crâne OH 5 découvert à Olduvai en Tanzanie. © Photo et reconstitution Elisabeth Daynes, LookatSciences

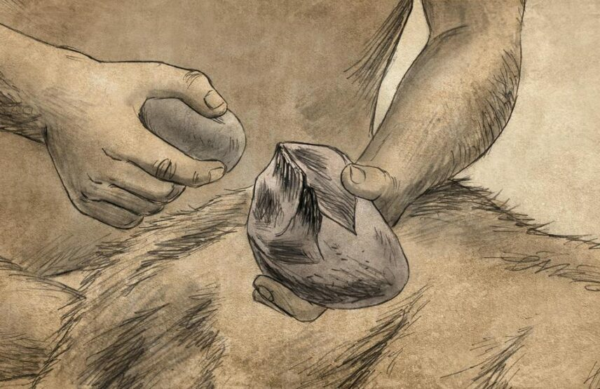

Faisaient-ils des outils ?

Autre sujet brûlant : leurs capacités techniques et de manipulation. Pendant longtemps, on a associé la fabrication d’outils uniquement aux premiers représentants du genre Homo, notamment à Homo habilis. Mais cette vision est aujourd’hui remise en question. En effet, certains sites africains (comme Swartkrans) en Afrique du Sud ou au Kenya contiennent à la fois des outils en pierre (industrie oldowayenne) mais également en os (voir encadré ci-contre) et uniquement des fossiles de paranthropes. Cela pose une question simple : et si les paranthropes avaient, eux aussi, fabriqué et utilisé des outils ? Cette idée longtemps écartée refait surface. Non seulement parce que les outils sont là, mais aussi parce que la morphologie de la main des paranthropes, en particulier chez P. robustus, est compatible avec une grande dextérité. Leur pouce opposable permettait une prise de précision et de force, ce qui rend parfaitement plausible une utilisation régulière, voire une fabrication d’outils en pierre et en os. Le fait de plus en plus accepté que les australopithèques (vivant avant les paranthropes) aient pu eux aussi fabriquer des outils en pierre, comme l’atteste le site de Lomekwi 3, renforce encore cette hypothèse.

Paranthropes et premiers outils en os en Afrique du Sud

Les hominines sont surtout connus par leur production d’outils en pierre. Pour les périodes plus récentes, notamment au Paléolithique récent (à partir de 45 000 ans), on trouve également des objets en matière dure d’origine animale : os, ivoire, bois ou corne. Ces artefacts, aux fonctions diverses, font office d’outils (retouchoirs), d’armes de chasse (pointes de sagaies ou de flèche, harpons, propulseurs), d’éléments de parure ou de support d’art mobilier (statuettes). La diversité technologique et fonctionnelle observée au Paléolithique récent découle d’un long processus évolutif amorcé dès le Paléolithique ancien en Afrique (entre 3,3 Ma et 300 000 ans). Dans la première partie de cette période, le continent est peuplé de paranthropes, d’australopithèques mais aussi des premiers représentants du genre Homo, contemporains de différentes industries : Lomekwien (3,3 Ma), Oldowayen (entre 3/2,6 et 1,2 Ma, galets aménagés ou éclats) et Acheuléen (à partir de 1,76 Ma, bifaces et hachereaux).

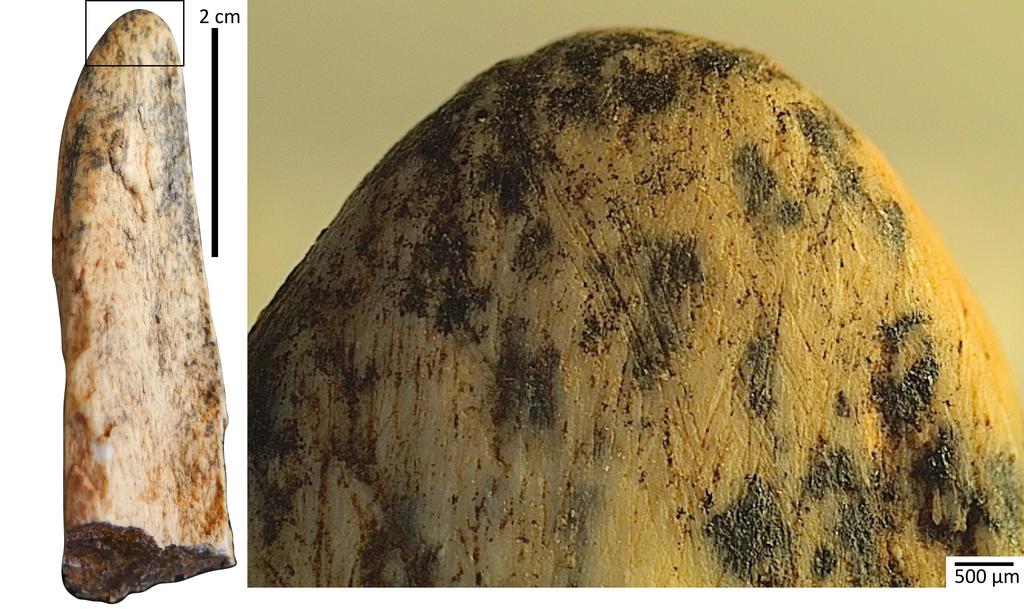

Un exemple d’outil en os peu élaboré en provenance du site de Kromdraai, en Afrique du Sud (2,2 Ma). © R. Hanon

Deux lieux, deux outils

En Afrique du Sud, entre 2,3 et 1 Ma, plusieurs sites ont livré de petits fragments d’os en biseau, avec une extrémité polie, notamment les sites de Swartkrans, de Kromdraai et de Cooper’s D. Comparés à des os fossiles naturellement polis (par abrasion ou érosion), ces fragments montrent des microtraces d’usure parallèles, signes d’un geste répété. Leur fonction reste encore incertaine mais certains chercheurs suggèrent qu’ils aient pu servir de bâtons à fouir pour extraire des termites (comme les chimpanzés) ou des tubercules (comme les Hadza de Tanzanie) ou, autre hypothèse, non exclusive, pour peler des fruits (comme chez les Kalanga du Botswana). Ces outils en os du Paléolithique ancien d’Afrique du Sud sont systématiquement retrouvés au sein des sites à paranthropes. Ce qui amène certains chercheurs à les voir comme les utilisateurs de ces outils. Une hypothèse renforcée par la disparition simultanée des paranthropes et de ces outils aux alentours de 1 Ma.

Curieusement, à la même époque, en Afrique de l’Est, les outils en os sont uniquement représentés par des éclats retouchés ou des objets façonnés. Certains rappellent les outils en pierre, comme les bifaces en os d’hippopotame ou d’éléphant trouvés à Konso (Éthiopie), datés d’environ 1,4 Ma. Ainsi, les premiers outils en os révèlent une distinction géographique : en Afrique de l’Est, des industries à éclats et façonnage proches de ce que l’on retrouve plus tard en Europe ; en Afrique du Sud, de petites esquilles polies. Ce contraste reflète-t-il des différences entre les espèces productrices ? Des adaptations à l’environnement ? De simples divergences culturelles ? Les découvertes futures éclaireront peut-être ces questions encore ouvertes. R. H.

Vue du site de Cooper’s D. © R. Hanon

Au menu des paranthropes

Longtemps, on a pensé que ces hominines à la face large, aux mâchoires puissantes et aux molaires de grandes dimensions étaient de stricts végétariens, spécialisés dans la consommation d’aliments très durs : racines, tubercules, noix… Bref, des aliments que peu d’autres hominines pouvaient mâcher efficacement. En comparaison, les premiers représentants du genre Homo étaient vus comme ayant un régime alimentaire plus flexible, plus omnivore. Mais les études récentes, notamment celles fondées sur les analyses chimiques des dents (isotopes) et sur les micro-usures dentaires (traces laissées par les aliments sur l’émail), révèlent une réalité plus complexe. Les paranthropes n’étaient pas aussi strictement spécialisés qu’on le pensait. Ils semblent avoir adapté leur alimentation à leur environnement, se nourrissant des ressources disponibles, tout en gardant la capacité de consommer des aliments durs en période de disette. En clair, ils étaient opportunistes plutôt que spécialistes. De même, on les a imaginés vivant dans des forêts ou des zones boisées. Pourtant, de récentes recherches montrent que paranthropes et premiers représentants du genre Homo fréquentaient les mêmes environnements : des paysages de savane mêlés à des zones arborées, souvent proches de points d’eau. Cela suggère que les premiers humains et les paranthropes n’étaient pas aussi différents écologiquement et qu’ils ont peut-être adopté des modes de vie proches.

Paranthropes : un rameau à part dans notre arbre généalogique ?

L’un des grands débats qui anime encore les chercheurs concerne la place exacte des paranthropes dans l’arbre de l’évolution humaine. Pendant longtemps, on les a appelés « australopithèques robustes », à cause de leur mâchoire impressionnante et de leurs puissantes dents. Ils étaient donc inclus dans le genre Australopithecus, aux côtés de célèbres espèces comme Autralopithecus afarensis (Lucy). Mais aujourd’hui, de nombreux paléoanthropologues considèrent que les trois espèces aethiopicus, boisei et robustus forment un groupe suffisamment distinct pour être classé dans un genre à part : Paranthropus. Cette révision s’appuie sur des études des relations de parenté, appelées analyses cladistiques, qui examinent les caractéristiques héritées d’un ancêtre commun. Malgré cela, certains chercheurs continuent de regrouper ces espèces dans le genre Australopithecus, arguant que leurs traits similaires pourraient s’expliquer par une évolution parallèle plutôt que par une origine commune. Deux grands scénarios sont ainsi proposés (voir schéma page de gauche) : une évolution parallèle où boisei et robustus auraient évolué indépendamment l’un de l’autre à partir de formes locales d’australopithèques (A. afarensis en Afrique orientale, A. africanus ou A. prometheus en Afrique australe). Les ressemblances entre eux seraient donc le fruit d’une adaptation similaire à un mode de vie comparable, mais sans lien direct. Autre hypothèse : une origine commune suggérant que les paranthropes forment un groupe monophylétique, c’est-à-dire issu d’un ancêtre unique ; dans ce cas-là, P. aethiopicus serait le « grand-père » évolutionnaire de P. boisei et P. robustus.

Les interprétations actuelles sur les paranthropes ont donc beaucoup changé : adaptés à différents types d’environnements, pouvant utiliser et fabriquer des outils en pierre et en os. Ils restent toutefois des hominines à part, qui ont disparu il y environ 1 million d’années et dont les raisons de l’extinction restent encore à explorer.

La basse vallée de l’Omo : un havre pour les paranthropes

Dans cette région d’Éthiopie, des fossiles de vertébrés sont découverts dès le début du XXe siècle. À plusieurs titres historiques, les missions qui y sont menées livrent des vestiges uniques en leur genre qui ont permis d’enrichir nos connaissances sur les paranthropes.

Les sédiments de la basse vallée de l’Omo, au sud-ouest de l’Éthiopie, constituent les premiers sites paléontologiques identifiés dans ce pays. Tout commence avec les fossiles envoyés à Paris en 1902 par Émile Brumpt, jeune médecin accompagnant l’expédition Bourg de Bozas, qui suscitèrent en 1932-1933 la mission scientifique de l’Omo, dirigée par Camille Arambourg. Ce paléontologue français proposa une première interprétation géologique des sites de l’Omo et y décrivit plusieurs nouvelles espèces de vertébrés. Après-guerre, les travaux reprirent dans l’Omo à l’instigation de l’empereur Haïlé-Sélassié, inspiré par le paléoanthropologue anglo-kenyan Louis Leakey. Il invita ce dernier, Arambourg et l’Américain Francis Clark Howell à former l’International Omo Research Expedition. L’IORE fonctionna de 1967 à 1974, une dernière mission exclusivement française prenant place en 1976. Howell et Coppens, successeur d’Arambourg en 1969, menèrent des opérations associant sciences de la Terre, de l’évolution et de l’environnement, permettant d’étudier les fossiles et les outils lithiques tout en reconstruisant leurs milieux dans un cadre géologique précis, presque continu et bien daté entre 4 et 1 Ma. Ils définirent ainsi les pratiques de terrain modernes en paléontologie et en préhistoire, et l’Omo devint une référence incontournable pour étudier l’évolution du vivant et des environnements plio-pléistocènes.

Après trois décennies de jachère scientifique, une mission franco-éthiopienne relança les travaux en 2006. L’Omo Group Research Expedition, pilotée par les paléontologues Jean-Renaud Boisserie et Tomas Getachew Bedane ainsi que l’archéozoologue Blade Engda Redae, reconstitue les changements de l’écosystème de l’Omo, ciblant les facteurs climatiques, les milieux aquatiques (milieux de dépôts sédimentaires, faune et écologie) et les grandes phases de l’évolution biologique et culturelle.

Vue d’une partie des dépôts de la Formation de Shungura – ici séquence comprise entre 2,5 et 2,1 Ma, riche en Paranthropus boisei. © OGRE

Plus d’un million d’années d’existence

Dès 1968, Arambourg et Coppens avaient décrit une nouvelle espèce rattachée au rameau humain, Paraustralopithecus aethiopicus, sur la base d’une mandibule édentée. Cette espèce, validée par de nouvelles découvertes à la fois dans l’Omo et sur les rives du lac Turkana au Kenya, s’avèra être le plus ancien paranthrope. Les travaux de l’IORE et de l’OGRE montrent que, dans l’Omo, les paranthropes, principalement découverts dans des dépôts fluviatiles, ont cohabité avec des représentants d’autres espèces humaines, possiblement du genre Homo. Datés entre plus de 2,9 Ma à environ 1,38 Ma, les paranthropes ont survécu pendant ce million et demi d’années à des changements climatiques marqués par des phases de refroidissement et d’aridification, ainsi qu’à des renouvèlements importants de la biodiversité. Contemporains des premières industries de l’Omo, entre 2,3 et 2 Ma, ils ont pu en être les (co-)auteurs. Ici aussi, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont disparu des écosystèmes du Rift il y a un peu moins de 1,4 Ma… J.-R. B

Pour aller plus loin

BOISSERIE J. R. et al., 2008, « New palaeo-anthropological research in the Plio-Pleistocene Omo group, lower Omo Valley, SNNPR (southern nations, nationalities and people regions), Ethiopia », Comptes Rendus Palevol, 7(7), p. 429-439.

HANON R. et al., 2021, « New evidence of bone tool use by Early Pleistocene hominins from Cooper’s D, Bloubank Valley, South Africa », Journal of Archaeological Science: Reports, 39, 103129.

PRAT S., 2023, « Beyond the genus stereotype. Who were the first tool-markers in Africa ? Crossed views between archaeology and anatomy », L’Anthropologie, 127, issue 4, 103187.